車を購入する際、必要になるのが「車庫証明」です。

しかし、車庫証明の申請手続きが初めての方にとっては難しいと感じるかもしれません。

そこで、この記事では必要な書類から申請の流れまでわかりやすく解説します。

車庫証明とは?

車庫証明とは、車をどこに停めるかを証明する書類のこと

車庫証明とは、自動車の駐車場の位置を管轄している警察署にて交付される、車の保管場所を証明する書類です。

普通車と軽自動車では証明書の名称が異なり、『自動車保管場所証明書(普通車)』『自動車保管場所届出書(軽自動車)』となります。

軽自動車の車庫証明書は必要ない

軽自動車の場合、「自動車保管場所届出書」が地域によって必要となり「自動車保管場所証明書」は必要ありません。

普通車は国に登録する登録車となり、軽自動車は自治体に届ける届出車となります。

管理する組織が違ってくる為に車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要なのは普通車のみであり、軽自動車の場合は必要ありません。

しかし、地域により車庫証明の代わりとなる「自動車保管場所届出書」が必要となる場合があります。

自動車保管場所届出書の提出が必要な地域

- 人口10万人以上の市区町村

- 東京や大阪の中心から30km県内の市区町村

- 県庁所在地

以上のどれにも該当しない地域が保管場所の義務適用除外地域となります。

要は人口が多く車も多い地域では、しっかりと管理していないと道が車で溢れ交通の妨げになってしまう恐れが多い事からこのような措置をとられているという事ですね。

また、例外地域もあり先ほどの条件どれにも該当はしていないけれど届出を出さないといけない地域もあります。

自分の地域ではどうなのかお車を購入される際等には、あらかじめ各自治体にてお調べ頂く事をお勧めいたします。

普通自動車との申請方法の違いや、申請が必要な地域などを解説

車庫証明が必要なタイミング

車庫証明が必要となるのは、以下の3つのタイミングです。

- 新車または中古車を購入するとき

- 住所を変更したとき

- 名義変更や譲渡を行うとき

新車または中古車を購入するとき

車を購入する際には、車庫証明を取得してから車の登録を行う必要があります。

これは、新車でも中古車でも同様です。

車庫証明を取得していないと、ナンバープレートの交付が受けられません。

住所を変更した時

引っ越しなどで住所を変更した場合、車を保管する場所が変わるため、再度車庫証明を取得する必要があります。

新しい住所が車庫証明が必要な地域に該当するかどうかを確認し、必要であれば手続きを行いましょう。

名義変更や譲渡を行うとき

車を譲渡する場合や名義変更を行う場合も、車庫証明の再取得が必要です。

新しい所有者が適切な保管場所を確保しているかを確認するためです。

車庫証明の取り方

申請用紙は各警察署や、車の名義変更を行う運輸支局や軽自動車検査協会で無料で貰うことができます。

申請用紙の他に、保管する土地の名義人からもらう証明書や配置図等、作成しなければなりません。

書類を作成後、管轄の警察署へ届出を行い、手数料を支払います。

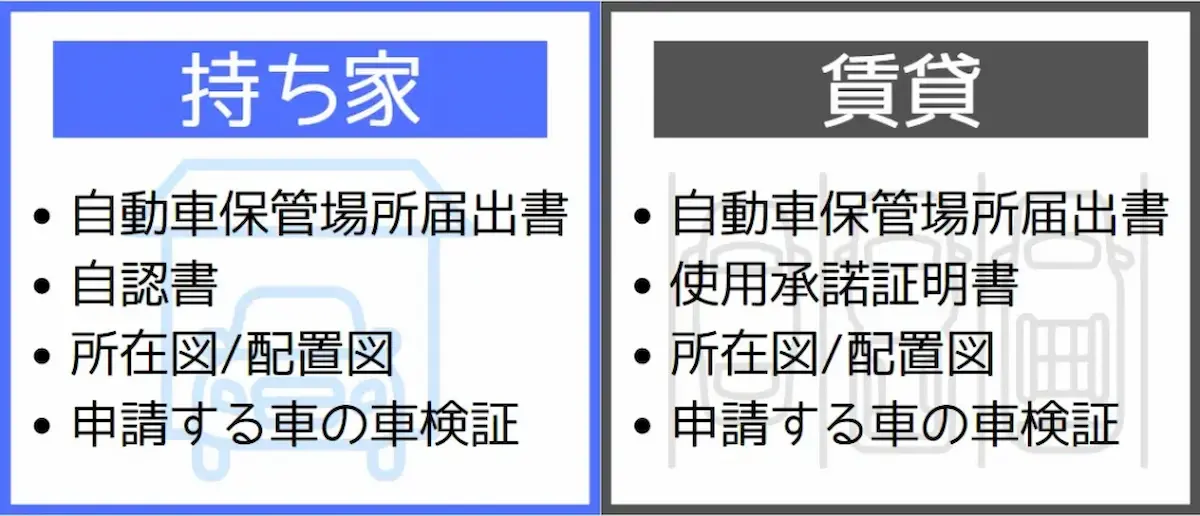

ここからは、車庫証明の取得に必要な書類を詳しく見ていきましょう。

1.申請書類一式をもらう

軽自動車と普通車では申請用紙が異なります。

軽自動車の場合は『自動車保管場所届出書』、普通車の場合は『自動車保管場所証明書』の、申請用紙が必要となります。

2.申請書類作成

書類への押印は不要となったため、書き損じがないようにしましょう。

また、普通車のみ車検証の発行前に車庫証明を申請します。

軽自動車と手続きの順番が反対ですね。

そのため、普通車のみ車庫証明を申請する時に車検証の提出は不要となります。

3.申請

次に申請手続きを行います。

普通車は2,500円~3,000円程度の手数料が申請時に必要となります。

手数料は警察署により異なるため注意しましょう。

提出先

車庫証明を申請する場所は、運輸支局や敬自動車検査協会ではありません。

保管場所(車庫)住所を管轄する警察署となります。

受付時間

・平日/12月29日〜1月3日の間は除く

・午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

上記の時間が一般的な受付時間となります。

しかし、管轄する警察署によっては17時まで受付可能なケースもあるので、申請前には受付時間の把握をしておきましょう。

どの警察署も受付は平日のみ。

平日に時間が取れない人は、代行業者を使うもしくは、普通車の場合に限りワンストップサービスの活用をおすすめします。

4.警察で受取

申請後、軽自動車は2日~3日、普通車は約1週間ほどの時間が必要となります。

申請時にもらっている引換券を忘れず持参しましょう。

このときに、500円程度の手数料が軽自動車・普通車ともに必要となります。

車庫証明の取得に必要な書類の書き方

軽自動車の車庫証明を申請する時に必要な書類を一覧にしています。

それぞれの書き方を詳しく見ていきましょう。

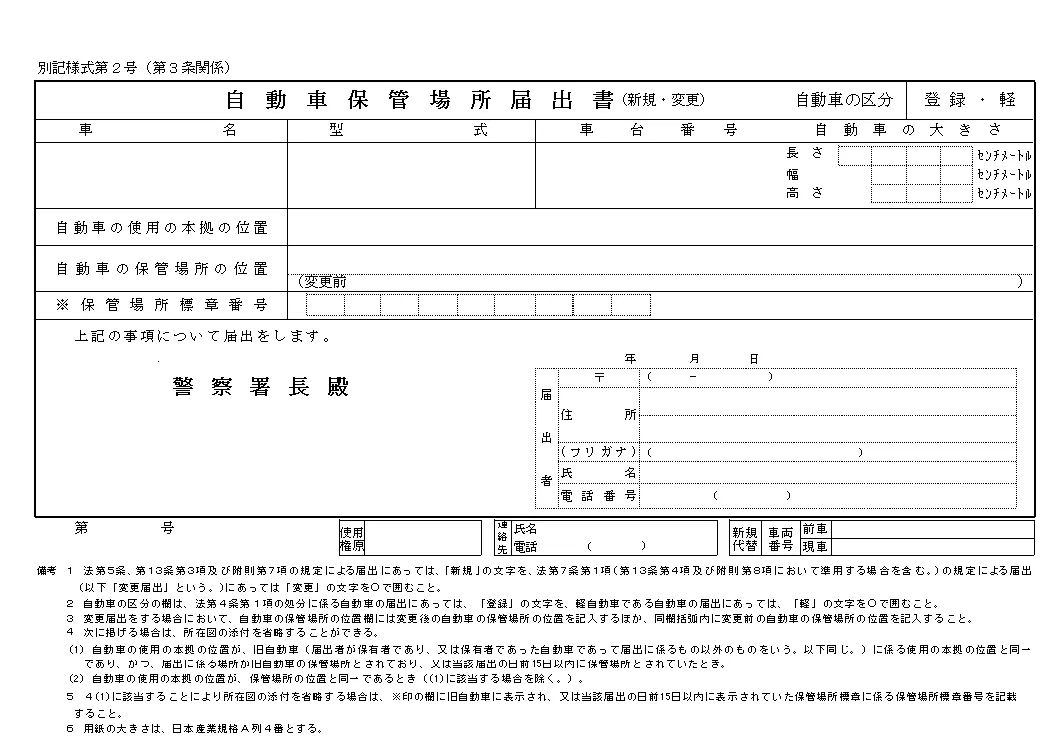

自動車保管場所届出書

基本的に4枚つづりの複写式となっている申請書となります。

申請する車の情報や保管場所について記入します。

(新規・変更)どちらかに○

新規:初めて車庫証明を申請する車の場合

変更:一度車庫証明を申請した車の駐車場を変更する場合

自動車の区分(登録・軽)どちらかに○

登録:普通車

軽:軽自動車

車検証を見ながら

『車名』『型式』『車台番号』『自動車の大きさ』を記入

自動車の使用の本拠の位置(自宅等)

車検証の『使用の本拠の位置』の住所を記入します

自動車の保管場所の位置

ここには駐車場の住所を記入します。

借りている駐車場であれば使用の本拠の位置と異なる住所になることもあるので、書き間違いに注意しましょう。

また、使用の本拠の位置と同じ住所だからといって『同上』と記入することはNGです。

届出者

ここの届出者は車検証の『使用者氏名・使用者住所』でないといけません。

また、押印の必要はありません。

用紙下方には、

・保管場所は自己所有orその他(借地)

・申請する人の氏名・電話番号

・自動車登録番号(ナンバープレート)

の、記入が必要です。

申請用紙は、保管場所を管轄する警察署でもらうか、もしくは都道府県別の各自治体の警察公式ホームページにてダウンロードする事も可能です。

*記載例はコチラ

*大阪府で申請する場合はコチラ

*東京都で申請する場合はコチラ

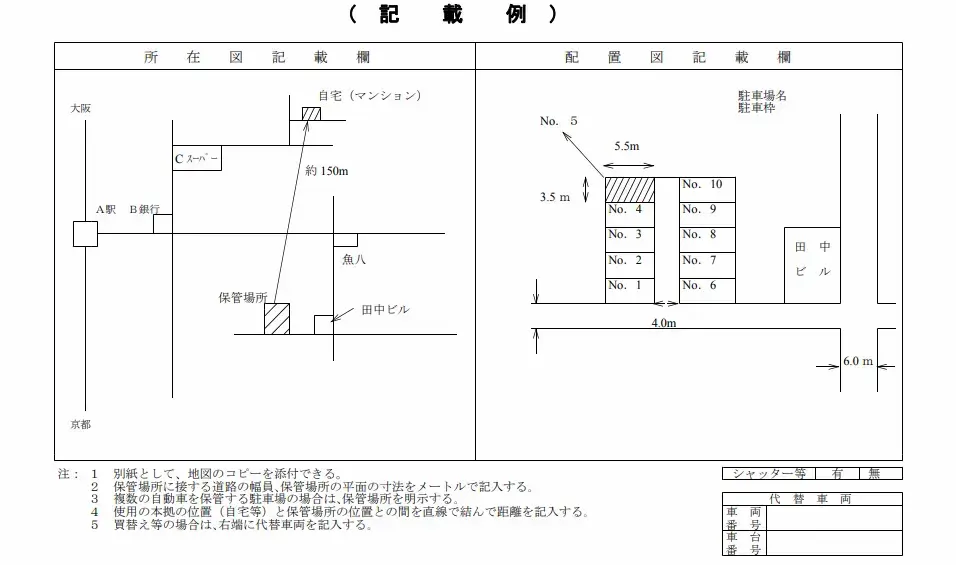

保管場所の所在図・配置図

所在地:自宅から駐車場までの大まかな地図

配置図:駐車スペースの広さなどの詳細地図

手書きで記入しても問題はありませんが、グーグルマップを印刷して活用することも可能です。

【所在図】の書き方ポイント

●学校や駅など目印になるような建物を記入

●保管場所と使用の本拠の位置を直線で結ぶ

→直線距離を記入

→2km以内でないと申請できない

【配置図】の書き方ポイント

●車庫のサイズ(奥行・幅)を記入

→シャッター付であれば高さも記入

●車庫に面している道路幅を記入

→集合駐車場の場合は出入口の道幅も記入

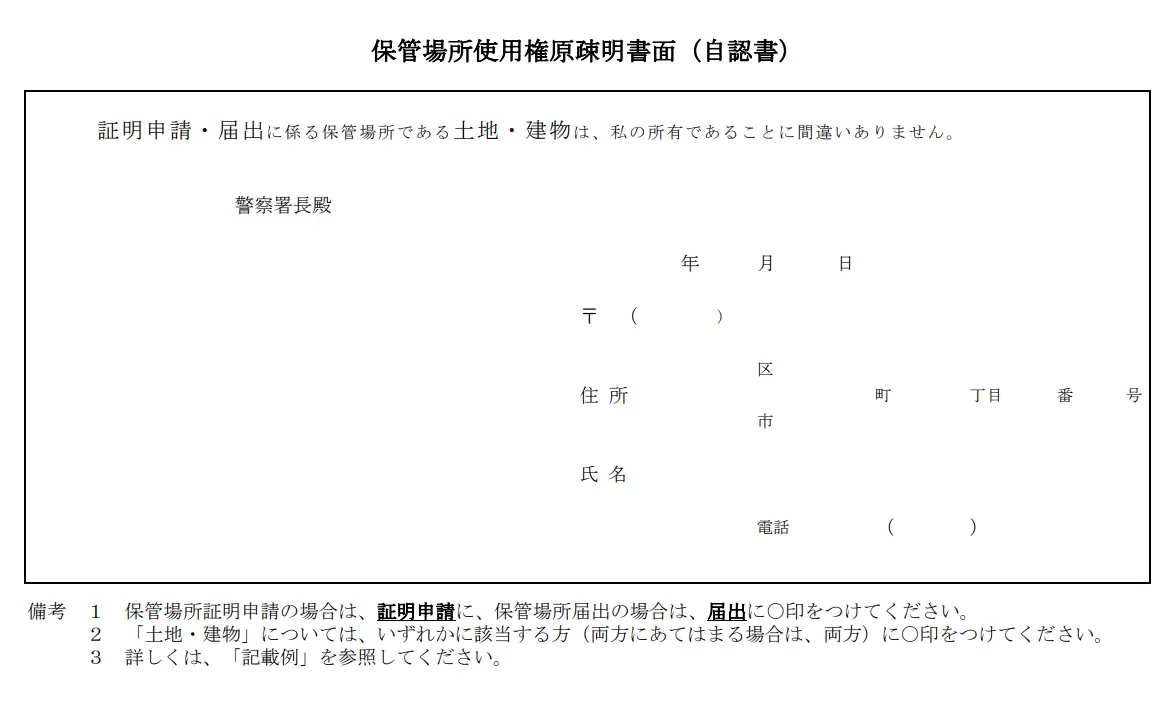

【車庫を自分で所有している場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所(駐車場)の管轄する警察署

記入した日

警察署に届け出する3か月前の日付に限ります。

土地の名義人(車検証の使用者と同一)

保管場所がご自身の所有する土地・建物である場合は、自認書(保管場所使用権原疎明書面)が必要となります。

基本的には車検証の住所と駐車場(保管場所)の住所が同じであること。

駐車場の土地の名義人、と車検証の使用者が同じである場合に限ります。

*自認書のダウンロードはコチラ

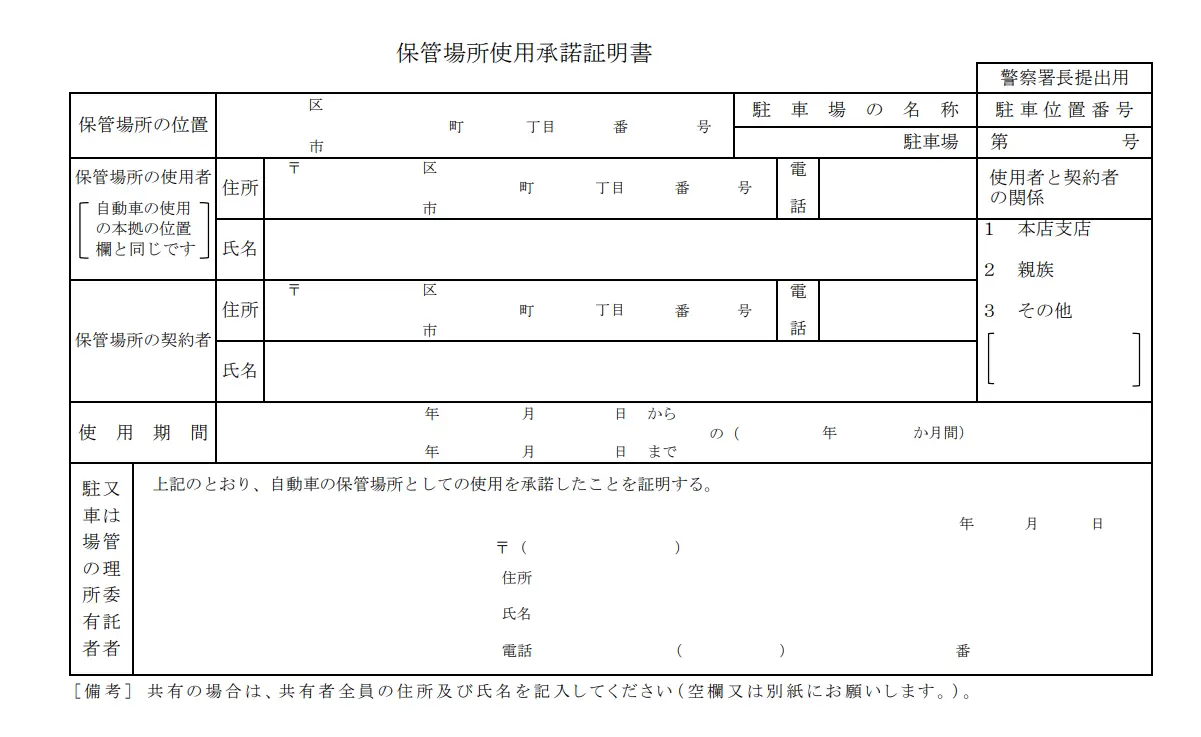

【車庫を借りている場合】保管場所使用承諾証明書

保管場所の位置

駐車場の住所を記入します。

駐車場の名称や駐車する枠番号があれば記入しましょう。

保管場所の使用者

車検証と同じ使用者・使用者住所を記入します。

保管場所の契約者

車検証の使用者と同じであれば②と同じ情報を、家族など違う人が契約者の場合はその人の氏名・住所を記入しましょう。

使用期間

契約している期間を記入します。

使用者と契約者の関係

家族であれば親族、会社で使用する場合には本店等、使用者と契約者が別の名義であれば○を付けましょう。

駐車場の所有者

使用許可を取得している証明として、土地所有者の住所・氏名・電話番号が記入されていないといけません。

こちらの日付も、届け日より3か月以内の日付である必要があります。

契約駐車場やマンションの駐車場を使用する場合等には、保管場所使用承諾証明書が必要になります。

また注意しておきたのが、お住まいのお家のガレージを保管場所に使用する予定の場合、その土地が自分ではなく配偶者等であった場合にも自認書(使用権原疎明書面)ではなく使用承諾証明書が必要となります。

*使用承諾証明書のダウンロードはコチラ

車庫証明に必要な費用/手数料の目安

| 費用の違い | 普通車 | 軽自動車 |

|---|---|---|

| 申請時 | 2,000円~2,500円 | 0円 |

| 交付時 | 500円~600円 | 500円~600円 |

軽自動車・普通車共に、手数料は自治体により異なります。

軽自動車は一番安いところで500円、高いところでも610円程度です。

普通車の場合は軽自動車に比べると少し高くなっており2,500円から2,850円程度となっています。

この手数料は代行で依頼しても、自分で手続きを行っても同じ金額が必要となります。

手数料の詳細は、車庫証明を申請する警察署もしくは、各都道府県の警察署のホームページに記載されています。

*大坂府で申請する場合はコチラ

車庫証明の注意点

保管場所(車庫)には要件がある

車庫証明(届出)を交付してもらうには3つの要件を満たす必要があります。

1.保管場所から仕様の本拠の位置まで

直線距離2km圏内

2.道路から支障なく出入りができ、

尚且つ自動車全体を収容できる

3.自動車の保有者が保管場所として、

使用する権限を有する

この3つの条件を満たさない限り、車庫証明を取得することができません。

1.保管場所(駐車場やガレージ)

から使用の本拠地まで直線2km圏内

なぜ「2km圏内」という決まりがあるのか。

2km圏内にする理由の1つに「車庫飛ばし」があります。

例えば、自宅から2km以上離れたところに安い駐車場がありそこを使用したいと考えていた場合。

本来であれば車庫証明の交付要件に当てはまらない為諦めるしかありませんよね。

ですが車庫証明の申請をする時だけ自宅の近くの駐車場を借りて車庫証明を取得し、申請した駐車場ではなく安い方の駐車場を利用する等、嘘の申請内容で車庫証明を取得する事。

これを車庫飛ばしと言います。

借地で駐車場を契約しているものの、実際に車も止めているのに、車庫証明は実家の駐車場で申請する。

実際に保管していない場所で、車庫証明の申請を防ぐために設けられたルールです。

2.道路から支障なく出入りができ、

尚且つ自動車全体を収容できる

保管しようとしている場所の、面している道路が自動車進入禁止道路だったりするといくらスペースに余裕があろうとも駐車場として使う事は出来ません。

また、広さが十分に足りず道路にはみ出してしまう場合等も要件に満たないとされます。

3.自動車の保有者が保管場所として

使用する権限を有する

ご自身の所有する敷地内であれば問題ありませんが、使用の権利が無いところを保管場所として登録する事は出来ません。

月額で借りられる駐車場やマンションの駐車場を借りる場合には保管場所使用承諾書というものをもらう必要があります。

有効期限

▼軽自動車の場合

車検証が発行された後に、車庫の届け出を申請します。

いつまでに申請しないといけないという正確な決まりはありません。

しかし、使用承諾証明書や自認書を記入した日付から3か月経ってしまうと、その証明書は無効になってしまうので、3か月以内に申請するように心がけましょう。

▼普通車の場合

車庫証明の申請許可がおりてから、車検証の発行手続きに移ります。

車庫申請時の書類は軽自動車の場合と同じく、3か月以内の日付のものに限ります。

ここでの注意点は、車庫証明を取得した日から車検証の発行手続きの日までに概ね1か月という有効期限があるということ。

しかし厳密には定められていないので、車庫取得後40日以内であれば車検証を登録できる場合もあります。

期限が切れてしまい車庫証明が無効になると、再度取得する必要があります。

そうならないためにも、車検証発行の書類が全てそろってから車庫証明を申請するようにしましょう。

保管場所標章シールの張り忘れ

書庫証明の交付時に渡される保管場所標章という名のステッカー。

これは保管場所を確保している証明になりますのでお車のリアガラスの分かりやすいところに貼っておきましょう。

これは法律で貼る事を義務付けられている為、貼り忘れのないよう気を付けましょう。

もし剥がれてしまった場合等には再発行してもらう必要があり、再度費用もかかってくるので気を付けておきたいですね。

車庫証明の取得は代行がオススメ!書類が不備になったら?

何らか不備で申請が通らない場合、届出書に記載している電話番号に警察署から電話連絡が入ります。

都道府県によって異なりますが、大阪府では警察署の電話番号下4ケタは『1234』で統一されています。

停めようと申請した場所にはすでに違う車が届出されていたり、必要書類に記入間違いがあった場合には申請の許可がおりません。

▼軽自動車の場合

引き取り時に手数料を支払うので仮に不備の申請を取り消しても、支払いの発生はありません。

▼普通車の場合

書類を申請するときに2,000円から3,000円の手数料を、引き取り時に標章交付申請手数料として500円ほど支払います。

ですので、普通車で申請するときに申請の取り下げや別のところで申請しなおすことになると、再び2,000円から3,000円の手数料が必要となることを理解しておきましょう。

また、使用承諾証明書を用いての申請の場合は特に注意が必要です。

借地の場合、管理会社等に手数料を支払って使用承諾証明書をもらう人も多くいるはずです。

使用承諾証明書の有効期間は記入日より3か月。

この期間を過ぎてしまうと、また一からの申請になり日付の新しい使用承諾証明書が必要となります。

さらに、一度警察署に提出した書類は戻ってきません。

車庫証明で不備により保留になってしまった場合には、早急に対応するように心がけましょう。

よくある質問

Q1.引っ越しをした場合はどうする?

A1.引っ越しで駐車場が変わった場等にも、車庫証明(自動車保管場所届出書)の取得は必要です。

この引っ越しがあった時に車庫証明の手続きを忘れていた!というパターンがご自身の知らないうちに車庫飛ばしを行ってしまっているケースになります。

この時意図的ではない為、悪質性は低いとされいきなり処罰される可能性は低いと考えられます。

しかし、これも車庫飛ばしにあたりますのでお引越しされた際には、身分証などの住所変更と合わせて行っておくことをお勧めいたします。

Q2.中古車も手続きは必要?

A2.中古車も手続きは必要です。

新車であれ、中古車であれ、軽自動車は届け出不要地域でない限り、車庫証明の届け出は必要となります。

普通車は車庫証明の手続を行わないと名義変更ができませんが、軽自動車は反対に名義変更を行ってからでないと車庫証明の申請は行えません。

忘れがちになってしまいますが、軽自動車は名義変更または住所変更を行った後、車庫証明の届け出をしないといけないということを頭に入れておきましょう。

Q3.必要な申請書類はどこでもらえる?

A3.警察署・市区町村役場・インターネット

車のご購入や書類のお手続きに関するお悩みは軽の森におまかせ!

車庫証明は、車を所有する際に非常に重要な書類で、特に都市部では必須となる手続きです。

車を購入するタイミングや引っ越しの際には、車庫証明の取得が必要かどうかを確認し、適切な手続きを行いましょう。

また、取得には書類の準備や現地調査などが必要なため、余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。

出典

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_todokede.html