車を所有していれば、突然のバッテリー上がりは、誰しもが経験する可能性のあるトラブルです。

ロードサービス『JAF』2023年の出動理由もダントツでトップとなっています。

バッテリー上がりとは、バッテリーの電圧が低くなり、エンジンを始動できない状態のこと。

慌てず冷静に対処するために、原因や対処法を詳しく知っておく必要があるでしょう。

今回はバッテリー上がりを見極めるポイントや対処法のほか、やってはいけないことについても解説します。

車のバッテリー上がりとは?どんな状態?

バッテリー上がりとは

バッテリーは車の様々な部分を稼働するために、電気を供給する役割があります。

「バッテリー上がり」とは、電気の供給量が使用量を上回ってしまったときに起きる症状のことを指します。

バッテリーが上がると、車に搭載されたバッテリーの電力不足により、セルモーターが動かなくなるエンジンは始動しなくなります。

エンジンが動かないということは、電気を必要とする電飾系(ルームランプ・ライト・メーター等)は一切点灯しなくなります。

バッテリー上がりの見分け方

車の知識がない人でも、バッテリー上がりかどうかを確かめる方法は3つ。

3つともあてはまる場合は、バッテリー上がりを疑いましょう。

| 1.エンジンが稼働しない 2.ルームランプが点灯しない 3.スマートキーが反応しない |

ブレーキを踏みながらいつも通りエンジンを始動させるときに「カチカチ‥」や「ジジジジ‥」といった音だけが鳴る場合は、バッテリーが上がっている可能性が高くなります。

また、バッテリーが上がっているということはルームランプも点灯しなくなり、スマートキーも反応しなくなります。

エンジンが稼働しない他にも、ルームランプの点灯・スマートキーの反応を確かめてから「バッテリー上がりの状態にある」と判断することがポイントです。

車のバッテリー上がりの対処法

ここでの対処法は応急処置となります。

3つの対処法でもまたバッテリーあがりを繰り返すようであれば、交換することを検討しましょう。

1.ロードサービスを呼ぶ

自動車保険に加入している場合は、保険会社にロードサービスを要請しましょう。

保証内容によっては、無料で対応が可能な場合もあります。

また、有料となりますがロードサービス『JAF』を利用することもお勧めです。

2.【応急処置】ジャンプスターターを使用する

バッテリーの充電を補うジャンプスターター。

他の車から電気をもらうブースターケーブルとは違い、この機械を用いて充電を行います。

家庭で充電さえしておけば、万が一の時に重宝するアイテムです。

安いものであれば5,000円前後で購入することが可能なうえ、コンパクトなのでトランクに積み込んでも邪魔にはなりません。

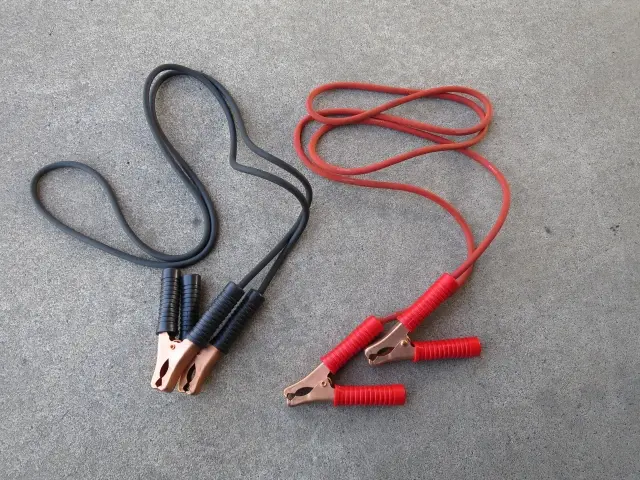

3.ブースターケーブルを使用する

ブースターケーブルとは、ケーブルの両先端が送電用のハサミとなっています。

ブースターケーブルを使用するときは、送電元となる「車」が必要です。

このバッテリー復活方法を「ジャンピングスタート」と言います。

お互いのバッテリーへケーブルをつないで、同時にエンジンを始動する方法です。

ジャンピングスタートに必要なもの

- バッテリーが良好な車

- ブースターケーブル

ジャンピングスタートを行うために、必要なアイテムは2つ。

先述したように、ジャンピングスタートはブースターケーブルを用いて車から車へ送電を行います。

ブースターケーブルの他、バッテリーの状態が良好な車を選ぶことがポイントです。

送電元の電力が弱いと、バッテリー上がりの車が復活しない可能性もあります。

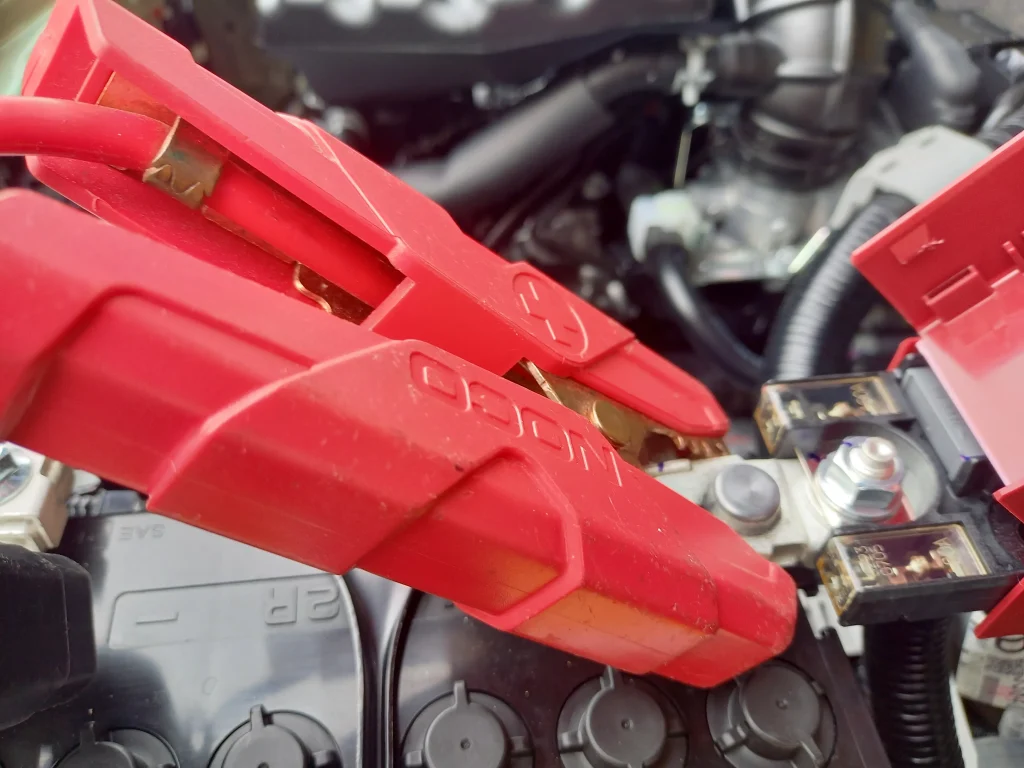

ジャンピングスタートの手順

- 車を向かい合わせに近づけ、両車ボンネットを開ける

- 送電元の車のエンジンを切る

- 赤色→黒色の順番にケーブルをつなぐ

- バッテリー上がりの車のエンジンを始動

- 黒色→赤色の順番にケーブルを外す

バッテリー上がりの車・送電元の車を向かい合わせに設置し、両車ボンネットを開けて固定します。

送電元の車のエンジンを切ります。

エンジンを切るタイミングを間違えてはいけません。

ブースターケーブルは使い方を間違えると危険なため、ここの手順までに必ずエンジンは切っておきましょう。

ブースターケーブルの繋ぐ順番は以下の通りです。

- バッテリー上がりの車の赤(プラス)端子

- 送電元の車の赤(プラス)端子

- バッテリー上がりの車の黒(マイナス)端子

- 送電元の車の黒(マイナス)端子

「赤」から繋ぐということを覚えておきましょう。

誤って赤を黒に繋いでしまうと、火花が飛び、最悪の場合車両火災へと導く恐れがあります。

ジャンピングスタートは手順通りに行うことが必須です。

4つの端子を手順通りに繋ぐと、最後に送電元のエンジンを始動させます。

その後、バッテリー上がりの車もエンジンオンの状態へ。

初めは「キュルキュル…」といった音が鳴ることもありますが、送電元の電力を借りてエンジンが安定するまで切らずに待ちましょう。

きちんとケーブルをつないだ状態なのに、エンジンがビクともしない場合やすぐにエンジンが切れてしまう場合は、バッテリーの寿命が近づいている可能性が高まります。

バッテリー上がりの車が通常のエンジン音になると、ブースターケーブルを外す作業へと移ります。

外す手順は以下の通りです。

- バッテリー上がりの車の黒(マイナス)端子

- 送電元の車の黒(マイナス)端子

- 送電元の車の赤(プラス)端子

- バッテリー上がりの車の赤(プラス)端子

ブースターケーブルをつなぐときの手順と反対です。

「黒」から外すということを覚えておきましょう。

車のバッテリー上がりが起きたときやってはいけないこと

何度もエンジンをかけない

エンジンがかからなければ「あれ?バッテリー上がりかな?」と思うことがあるかもしれません。

しかし、2回、3回ならまだしも、5回、6回と何度もエンジンを始動させてはいけません。

エンジンの始動操作を行うことによって、バッテリーに大きな負荷がかかります。

エンジンが通常の方法で始動しないということは、弱っているもしくは劣化が進んでいると考えられます。

弱っているバッテリーでエンジンの始動を何度も試みると、さらにバッテリーが弱まる危険があります。

時間をおいてから再びエンジンの始動操作を行えば、エンジンがかるのでは?と思っている人もいるようです。

しかし、バッテリーが原因でエンジンがかからない多くの自動車は、しばらくたってもエンジンが始動しないケースが多い傾向にあります。

一度弱ったバッテリーや劣化が進んでいるバッテリーは、充電もしくは交換しないと、バッテリーとしての機能は果たせません。

ガソリン車以外は自力で対処すると危険

ジャンプスターターやブースターケーブルを使って応急処置を行う方法は先述した通りですが、これはガソリン車に限ったこと。

自動車にはガソリン以外に電気や水素等を燃料としている車も数多くあります。

これらの車はガソリン車より構造が繊細であるため、ガソリン車のようなセルフで応急処置を行うことは危険です。

ガソリン車以外のモデル(モーター搭載車も含む)がバッテリー上がりになってしまったときには、慌てずロードサービスに連絡することがおすすめです。

バッテリー上がりで多い原因

1.ルームランプやヘッドライト等、ライト類のつけっぱなし

エンジンを止めた後によくあるルームランプの消し忘れ。

ルームランプの消費はヘッドランプほど多くはありませんが、長時間の点灯はバッテリー上がりに直結する危険があります。

一方、ヘッドライトはルームランプより電力の消耗が激しくなります。

ヘッドランプのつけっぱなしを防ぐため、最新モデルの車にはアラームでドライバーに気付かせるシステムが導入されています。

エンジンを切って車を降りる際には、ライト類の消し忘れを滞ることのないようにしましょう。

2.車の使用頻度が少ない場合(自然放電)

「久しぶりに車に乗ろうと思ったら、エンジンがかからない?!」といった経験をされた人もいるでしょう。

これは「自然放電」という症状によるもので、車を全く使用していない状態でもバッテリーの電力が消費されているためにおこる現象です。

エンジンを始動しないと、バッテリーの充電も行われません。

車の使用頻度が少ない場合は、走行しなくても定期的にエンジンをかけるよう心がけることがポイントです。

3.バッテリーの老朽化

バッテリーは消耗品の為『寿命』があります。

寿命が近づいてくると電力を蓄える機能を果たせなくなり、エンジンがかからない状態になってしまいます。

バッテリーの寿命は、ハイブリッド車やガソリン車によって多少誤差はありますが、およそ2年から3年での交換が推奨されています。

トラブルに遭遇しないためにも、定期的な交換を心がけましょう。

燃料には余裕がありバッテリーも新品に交換したところ等、エンジンがかからない原因が不明の場合には、ぜひヨシダオートサービスグループをご利用ください。

お客様のお車の状況を把握し、お見積りさせて頂きます。

| 株式会社ヨシダオートサービス | |

| 【軽の森】 販売/メンテナンス |

|

| 【マッハ車検】 車検/メンテナンス |

お問い合わせフォーム |

| 来店予約はコチラ | |

車のバッテリー上がりを予防する3つの対策

バッテリー上がりを予防する対策は、主に3つあります。

1.電飾類の過剰使用を避ける

バッテリー上がりの原因の1つにも挙げた、電気類(ライト類)のつけっぱなし。

特に、エンジンを切ってからの過剰使用に気を付けなければなりません。

「寒いから」「暑いから」という理由で、アイドリングストップ時に使うエアコン(クーラー)等は大きな電気を必要とします。

バッテリーが持つ電力を上回らないためにも、適度な電気類の使用を心がけましょう。

2.季節にかかわらず定期的に車を走らせる

バッテリーが上がりやすい気候は特に夏と冬になりますが、エンジンをかけていない状態が続くと季節にかかわらず、春でも秋でもバッテリーがあがるときがあります。

長期間使用していないと、自然放電が起こる可能性が高くなるためです。

また、1回の使用時間が10~20分以内であると十分な電力が蓄積されずに、バッテリーが上がってしまうことも。

維持費削減で車の使用頻度を減らしすぎると、バッテリーの機能を十分に果たせません。

3.定期的な車のメンテナンスを行う

自動車を購入した販売店や、整備工場等で定期的に車の点検をしてもらうことも重要です。

バッテリーの状態を正確に確認できることはもちろん、その他車のトラブルにあわない予防対策もできます。

オイル交換や車検・点検の際にはプロにバッテリーの電圧を計ってもらうようにしましょう。

また、バッテリーはホームセンター等で充電器を購入し、各ご家庭で充電することも可能です。

充電器さえ車内に積んでおくと、外出先でのバッテリー上がりにも充電してエンジンを始動することができますね。

車のバッテリー上がりが多発するなら買い替え時期かも

バッテリー上がりを一度起こした車

バッテリーが上がってしまっても、応急処置を行うとエンジンが始動する場合もあります。

しかし「エンジンが動いたから大丈夫!」というわけではありません。

バッテリーが上がるということは、電気を蓄える機能が低下していると考えられます。

エンジンの復旧後、30分~1時間は走行することが推奨されます。

短時間のエンジンパワーでは十分な電気を蓄えることができないので、数分でエンジンを切ってしまうと再びバッテリー上がりの状態となり、エンジンが始動しなくなります。

また、バッテリーがあがってしまうと再発しやすいというわけではありませんが、バッテリーが弱っている証拠です。

充電することにより十分な電圧を確保できるようであれば交換する必要はありませんが、定期的に20分~30分の走行を行っているにもかかわらず、バッテリーが上がる場合は寿命が近づいている可能性もあります。

2年以上バッテリー交換を行っていない場合は、交換を検討しましょう。

バッテリー上がりが多発する車

バッテリーが上がり、充電をしても再びバッテリーが上がるような症状になるときは、交換するサインかもしれません。

1度ならまだしも、2度3度とバッテリーが上がってしまうようであれば、交換の目安として認識しましょう。

「バッテリー上がりが多発してしまっても、エンジンさえつけばそれでいい」という考えは大間違いです!

バッテリーに負荷がかかっている状態であることに違いはありません。

バッテリーの現状把握・点検を怠ってしまえば立ち往生等、バッテリーが元で様々なトラブルを引き起こす恐れがあることを把握しておきましょう。

また、早急に復旧作業を行えば使用できるバッテリーでも、バッテリーが上がった状態で車を放置してしまうと劣化は進みます。

すると、エンジンを始動する電気の貯蓄が出来なくなる恐れがあります。

長期間放置することで燃料のガソリンも劣化が進みヘドロ状となり、ガソリンが詰まって様々なトラブルを引き起こす可能性もあるので、注意が必要です。

バッテリー交換の価格は?

バッテリーは、搭載する車によって3つのタイプに分けられます。

それぞれの特徴と価格相場を一覧にしてみました。

| 開栓型(通常車用) | |

| 特徴 | ・一般的なガソリン車の多くに搭載 |

| ・栓を開けて液を補充するタイプ | |

| ・安価 | |

| 価格相場 | 約4,000円~ |

| アイドリングストップ専用 | |

| 特徴 | ・車の停止/発進と共に停止/始動する |

| ・通常車用より負担が大きくかかる | |

| ・耐久性が高い | |

| 価格相場 | 約10,000円~ |

| ハイブリッド専用・補機バッテリー | |

| 特徴 | ・「補機」であるが定期交換は必要 |

| ・バッテリー上がりの予兆がほぼ無い | |

| 価格相場 | 約20,000円~ |

搭載する車やバッテリーの種類により、価格は大きく前後します。

また、交換を依頼する場所によっても費用は様々です。

バッテリー本体代に加え、工賃が必要となることも頭に入れておきましょう。

バッテリーの交換工賃は、およそ1,000円~3,000円程度です。

さらに、「交換」ということは元々搭載していたバッテリーを処分しなくてはなりません。

廃バッテリーを処分するにも費用が必要となります。

お店によっては無料で引き取ってくれるところもありますが、通常1,000円程度必要となることを理解しておきましょう。

車のバッテリー上がりでよくある質問

Q1.バッテリーが上がりやすい時期は?

車のバッテリーは、外気温に左右されやすいことが特徴です。

季節や使用環境によって、バッテリーが上がってしまうことがあります。

夏場にバッテリーが上がってしまう第一の原因はエアコン(クーラー)です。

外気温が30度を超えると常にクーラーをつけている人も多い傾向にありますが、電力の消費量は大きくなります。

また、炎天下で渋滞に巻き込まれたりアイドリングの多い走行になってしまうのも、バッテリーに負担がかかり発電量が少なくなります。

一方、冬場のバッテリーは外気温により、バッテリー液の温度が低下します。

それにより、電気の充電や供給を十分に行うことが出来なくなります。

エンジンを稼働するパワーすら供給することが困難となり、バッテリー上がりという症状になります。

この時期の対策はバッテリーの状態をチェックすることです。

しかし、バッテリーの状態をチェックするといっても、バッテリー液の残量の補充や電圧の測定など専門の知識がなくては判断が難しくなります。

自動車の点検等で整備工場へ行く予定があれば、プロに点検してもらうことがベストです。

専門知識がなくても、バッテリー上がりを防ぐ対策はあります!

特に暑い季節や寒い季節のときには、3つのポイントを押さえておきましょう。

| 1.定期的に車を走らせること 2.エンジンの始動音の確認 3.エンジンオフと共に電飾系もオフ |

バッテリーは電力の供給だけでなく、エンジン稼働時に充電する役割もあります。

短時間の走行では、十分に電気を蓄えることができなくなります。

また、エンジンスタートの音が「キュルキュル」鳴り出したら、バッテリーが弱っている証です。

この季節は特に注意が必要ですが、普段から電飾系の消し忘れには気を付けましょう。

Q2.バッテリーが上がりやすい車の特徴は?前兆はある?

バッテリーが上がりやすい車の前兆は4つあります。

| 1.ルームランプ・ヘッドライトが暗い 2.エンジンがかかりにくい 3.パワーウインドウの開閉が遅い 4.アイドリングストップの機能停止 |

どれも、目視や聴覚など体感でわかる反応です。

「あれ?いつもと違うな・・・」という症状が車に現れたら、直近のメンテナンスはいつどの部分を行ったか確認しましょう。

バッテリーの交換を行ったところであれば、別の部品の故障や不具合が現れているかもしれません。

また、バッテリーが上がりやすい車に共通する点は『寿命』です。

充電・放電を繰り返していると、定期的に車を乗ってメンテナンスを行っていたとしても、消耗品のバッテリーは劣化が進みます。

バッテリーをいつ交換したか、どの程度の寿命なのか把握しておくこともトラブルを未然に防ぐポイントです。

Q3.バッテリー上がりに間違われやすい状態は?

バッテリー上がりの状態とよく似た、あるいはバッテリー上がりと間違ってしまうような症状は3つ挙げられます。

1.ガス欠

燃料を使い切った車の状態を『ガス欠』と言います。

ガス欠になると、燃料(ガソリン)をもとに動くエンジンはかからなくなります。ここで確認するポイントはガソリンメーターを見ることです。

残量がほとんどない場合や「E:EMPTY(空っぽという意味)」マークを下回りガソリンマークが点灯している場合には、ガス欠を疑いましょう。

2.セル(スターター)モーターの故障

セルまたはスターターと呼ばれるモーターは、エンジンを回転させ始動する役割があります。

このモーターが故障すると、バッテリー上がりとの症状の違いはエンジン始動時に異音が確認されます。

また、エンジンがかかったりかからなかったりすることもあります。

バッテリーの電力をもとにセルモーターが動く仕組みとなっているので、バッテリーがあがっていなければ室内の電飾系は通常通り点灯します。

ガソリンの残量もあり、メーターパネルやルームランプも異常がないのに、エンジンがかからない場合にはセルモーターの故障を疑いましょう。

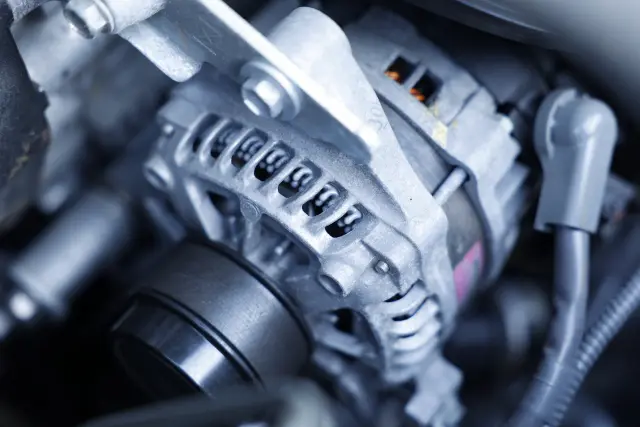

3.オルタネーターの故障

オルタネーターとは、エンジンの稼働中に使われた電力を発電し、バッテリーを充電する重要な部品です。

この「自動車の発電機」も消耗品の為、寿命は約10年ほどと言われています。

バッテリーを新品交換したにも関わらずエンジンがかからない他、電飾系が付かない等バッテリー上がりの症状になる場合には、オルタネーターが原因と考えられます。

車のメンテナンスやバッテリー上がりに関するご相談は軽の森へ!

「新しいバッテリーに交換してもエンジンがかかりにくい」

「何度もバッテリー上がりの症状が現れる」

など、車の調子が悪いと感じた場合は、一度プロに点検してもらうことをお勧めします。

交換してトラブルがなくなるのであれば問題ありませんが、交換する部品や修理箇所が多く、高い費用がかかる場合は車の買い替え時期が近づいているのかもしれません。

軽の森では、バッテリー交換等のメンテナンス・点検はもちろん、国内オールメーカー全700台を届出済未使用車として取り扱っております。

また、在庫にない軽自動車をお求めの場合は、中古車や新車でお探しさせていただくことも可能です。

今乗っている自動車の乗り換えを検討、または新たにお車のご購入を考えられている方は、ぜひ届出済未使用車専門店『軽の森』へご相談ください!

おすすめの関連記事

頻度や自分でできる交換方法も解説!