ガソリンを使わずに稼働する電気自動車。電気の力で走ることが可能なので、環境にも優しく滑らかな走行性能が注目されています。近年では乗用車だけでなく、軽自動車からも電気自動車が販売されました。EV車購入時には補助金があることもポイントです。

しかし本当に維持費は安くなるのか、車の高い本体価格を回収できるのかなど気になることも沢山ありますよね。

この記事では電気自動車のメリット・デメリット。さらにおすすめの車種も紹介しています。電気自動車が向いている人の特徴なども解説しているので、電気自動車が気になっていた方はぜひ参考にしてみてください。

この記事のPOINT★

- 電気自動車には4つの種類がある

- EV補助金が増額

- 三菱から軽EVが誕生する

電気自動車とは?~4つのタイプと代表的な車種~

電気自動車とは、電気を燃料に電動機モーターで走行する車です。

現代の電気自動車は、ガソリン車と比較すると燃費が良いだけでなく、環境への配慮やエネルギーに優れた自動車の普及を促進するため、補助金が交付されることから注目が集まっています。

また、電気自動車には4つのタイプがあり、エネルギー源を100%電気としているEV車だけでなく、ガソリンを燃料の一部にして電気と併用して走行しているHV車も電気自動車の仲間となります。

EV車やHV車のほかに、PHV車やFCV車も電気自動車扱いとなります。

電気自動車とハイブリッド車の違い

電気自動車とハイブリッド車の大きな違いは、ガソリンの使用です。

エネルギーを100%電気で賄っている電気自動車に対し、ハイブリッド車はガソリンと電気を燃料としています。

ガソリンを使用していますが、電気を使用していないガソリン車と比較すると、燃費消費率は雲泥の差が生じます。

EV車の代表的な電気自動車〈リーフ・Honda e・テスラ〉

EV車とは「Electric Vehicle」の略で100%電気の力を使用して走行する「電気自動車」の事です。

ガソリンの代わりに自宅や充電スタンドからバッテリーへ充電を行います。

日産/リーフ

画像引用:日産/リーフ

ホンダ/Honda e

画像引用:ホンダ/HONDA e

テスラ/Model 3

画像引用:テスラ/Model 3

HV車の代表的な車種〈プリウス・ワゴンR〉

HV車とは「Hybrid Vehicle」の略で、エンジンとモーターの2つの動力を効率的に使い分け走行する「ハイブリッド車」の事です。

日本で最も普及されているエコカーとして、馴染みがありますよね。

現在販売されている自動車にも数多くハイブリッド車がございます。

軽自動車は通常のハイブリッドよりも出力が低い「マイルドハイブリッド」が搭載されているのがほとんどです。

トヨタ/プリウス

画像引用:トヨタ/プリウス

スズキ/ワゴンR

PHV車の代表的な車種〈プリウス・アウトランダー〉

PHV車とは「Plug-in Hybrid Vehicle」の略で外部の電源から充電が出来るハイブリッド車「プラグインハイブリッド車」の事です。

ハイブリッド車は走行中に充電がされますが、プラグインハイブリッド車は走行中だけでなく停車中も充電する事が出来ます。

また、蓄電池の容量もハイブリッド車よりも多い為、航続距離が長くどの速度域でも電気走行が可能になります。

電気自動車とハイブリッド車のいいとこ取りをしているのが大きなポイントです。

メーカーによっては呼称を「PHEV」としているケースもあります。

トヨタ/ハリアー

画像引用:トヨタ/ハリアー

ミツビシ/アウトランダーPHEV

画像引用:ミツビシ/アウトランダーPHEV

FCV車の代表的な車種〈MIRAI〉

FCV車とは「Fuel Cell Vehicle」の略で、「燃料電池自動車」の事を指します。

水素と酸素の化学反応によって発生した電力をモーターに送り動かす仕組みとなっています。

エンジンを一切使用しない為、二酸化炭素の排出が無く「究極のエコカー」とも呼ばれています。

トヨタ/MIRAI

画像引用:トヨタ/MIRAI

電気自動車のメリット

ガソリン車と比較してどのような点が優れているのか、電気自動車の3つのメリットをご紹介します。

- 環境にやさしい

- 走行コスト削減

- 静粛性が高い

環境にやさしい

燃料を電気としている自動車は、『排気ガス』が排出されません。

現在、日本だけでなく世界中の自動車の排気ガスは、大気汚染で自然環境を脅かし、地球温暖化への影響も懸念されています。

環境汚染物質を出さない電気自動車は、自動車社会を継続していく上で重要な役割を担っていると言えます。

走行コスト削減

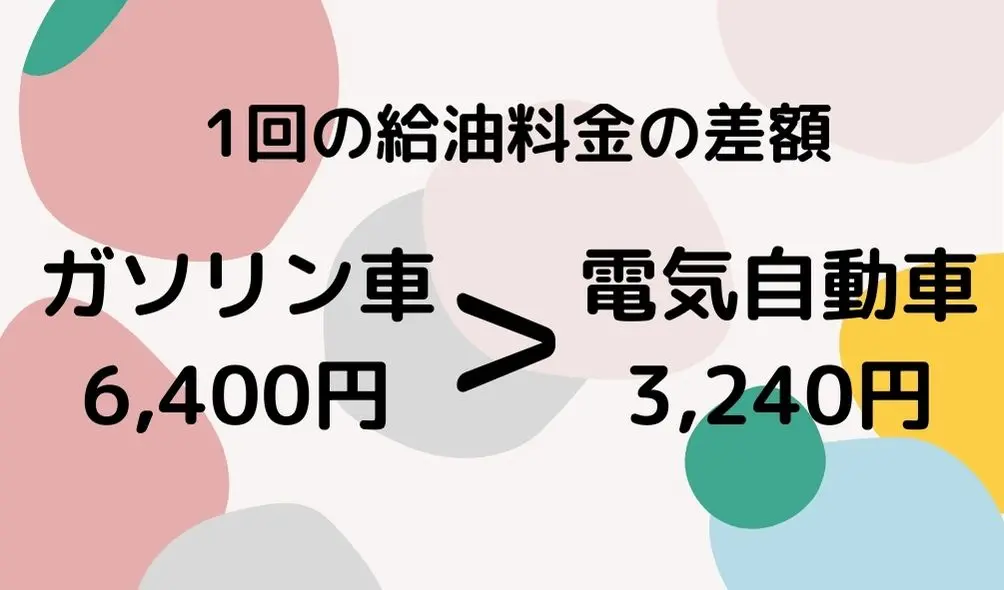

電気自動車の燃料費はどのくらいかかるのか。

1年間に1万km走行する電気自動車とガソリン車を比較してみると、年間で約2倍近くもの燃料費の差が生じます。

もちろん走行コストだけでなく税金等、電気自動車には免除または減税の優遇処置を受けることができます。

静粛性が高い

電気自動車は車内の静粛性が高いだけでなく、走行音(エンジン音)も静かさを保ちます。

電気自動車の接近に気づかない歩行者も多く、危険も伴うため、歩行者に車両の接近を知らせる『車両接近通報装置』が義務付けられるほどです。

電気自動車のデメリット

続いて、電気自動車のデメリットをご紹介します。

ガソリン車と比較して劣っている点は3つ。

- 充電場所に困る

- 充電時間が必要

- 車両価格が高額

充電場所に困る

電気自動車の1番の不安要素である出先での「充電場所」。

ガソリンスタンドでガソリンを給油する車とは異なり、充電スペースがないと燃料を確保することができません。

最近ではショッピングモールの駐車場に充電スペースが設けられ、買い物中に充電できるなど、利便性の向上に取り組んでいますが、それでもまだまだガソリン車のように燃料を確保する施設は少ないように感じられます。

充電時間が必要

ガソリン車であれば、5分あればガソリンは満タンに給油できますが、電気自動車となるとそうはいきません。

急速充電が可能な車種もありますが、それでも15分程度必要と言われています。

外出先で燃料がなくならなように、出発前には充電満タン状態にしておかないと、拭えない不安があります。

車両価格が高額

補助金があるとはいえ、電気自動車はガソリン車より車両価格は高くなります。

電気自動車の普及を目指す日本ですが、まだまだ手軽に電気自動車を購入できる社会にはなってないように感じます。

電気自動車はどこで充電?いくらかかる?

電気自動車は、自宅で充電できることが魅力の一つですが、自宅に充電器が無い場合は充電スポットで充電を行います。

充電スポットはセルフ式が一般的で、普通充電口と急速充電口2つの充電口を備えているスポットが多くあります。

ガソリン車の給油口のような充電口に、充電コネクタをガチャッというまで差し込みます。

ロックがかかると充電が始まります。

ガソリン車と、補充方法はさほど変わりません。

ガソリンスタンドのように、一般道を走っているとすぐに見つかるほど充電スポットは多くないように感じられます。

しかし、近年充電スポットは全国的に急増傾向にあり、全国18,270か所、ガソリンスタンドの約6割に匹敵します。

充電スポットが確認できる下記サイトをチェックしましょう♩

・株式会社e-Mobility

・GoGoEV

・EVsmart

・チャデモ協議会

電気自動車の充電時間

ガソリン車と違い、燃料補充の際には電気自動車は時間が必要です。

先にご紹介したように、電気自動車には普通(通常)充電と急速充電、2つの充電方法があります。

普通(通常)充電

普通充電では車種によりますが、10時間ほどかかる場合もあります。

普通充電には3kwや6kwの充電器があります。

kw数が大きければ大きいほど充電時間は短縮されます。

急速充電

急速充電では、1時間もあれば、ほぼ充電することができます。

およそ5分の充電で約40km走行することが可能となっています。

電気自動車の充電料金

普通(通常)充電と急速充電とでは、料金が異なります。

充電スポットで急速充電を行うには月額制となっており、約1,000円から10,000円以上する場合もあります。

この月額費用の金額にプラス電気代が必要となることを、理解しておきましょう。

充電スポットにもよりますが、普通充電の場合およそ1.5円~3.0円/分となります。

急速充電の場合は、およそ8.0円~15円/分程度となっています。

では、普通充電を行った場合、ガソリン車との燃料費の比較をしてみましょう。

160円/L×40L=6,400円

※40Lのタンク容量を持つガソリン車

27円/kWh×40kWh=1,080円

※1kWhあたりの電気料金単価を27円/kWh、1回あたりの充電に40kWh必要

電気自動車の充電回数は、ガソリン車の約3倍と言われており、そうなると、満タン充電に3,240円必要ということになります。

このように、電気自動車の充電を3回行ったとしても、ガソリン車よりも費用は抑えることができます。

さらに原油価格の高騰など、電気自動車であれば燃料費を気にしなくて良いことも重要ポイントとなります。

電気自動車の3つの課題

電気自動車の日本での普及の課題とは、「充電設備の整備状況」「車両価格の高さ」「航続距離の問題」の3つです。

ご紹介してきたように、「電気自動車」と呼ばれる車には様々なタイプがございますが、日本での普及はまだまだ浸透していません。

次世代自動車振興センターによると、2019年に販売された新車乗用車約430万台の内 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車の割合は3種合わせても全体の1%に満たない結果となっています。

2010年に日産リーフが販売されてから10年以上経過している中、なぜ日本では電気自動車の普及が進まないのでしょうか?

充電設備の整備状況

電気自動車は文字通り電気を使用して、燃料電池自動車は水素を使用して走行します。したがって、街中にあるガソリンスタンドではなく、電気もしくは水素を供給出来る設備が必要となります。

全国にあるガソリンスタンドが約30,000箇所なのに対し、充電スポットの数は約20,000箇所、水素ステーションの数は約150箇所となっております。

充電スポットの数は増えてきていますが、都市圏を中心に展開されている為まだまだ整備されているとは言えない状況です。

設置に対する低コスト化が設備環境を整える上のポイントとなるでしょう。

また、自宅で充電する事も出来るのですが、こちらも充電設備の整備がなされていません。

経済産業省が2017年にまとめた資料によると、新築戸建てでは60%、新築マンションでは99%充電設備が非設置である事が分かります。

家庭のコンセントを工事し充電設備を設置する手もございますが、元から設備が整っている・整っていないのでは電気自動車の普及にも大きく影響してくるのではないでしょうか?

▼参考

GoGoEV

次世代自動車振興センター

経済産業省

車両価格の高さ

先述でもお伝え致しましたが、電気自動車は車両金額が高額になってしまうのも普及を阻むポイントの1つと言えます。

高額になる理由としては、電気自動車専用の電池(バッテリー)の価格が高い事が挙げられます。

日本では、このバッテリーの開発技術が乏しく生産に影響を及ぼし価格の高騰に繋がっている要因となっています。現に海外自動車メーカーのテスラでは、リチウムイオンバッテリーを大量生産する工場の建設を進めた事で80~150万円の値下げに成功しています。

製造コストを下げる事で庶民の手にも届きやすい金額となり、普及が進んでいくのではないでしょうか?

航続距離の問題

電気自動車が発売されてから長く課題点となっているのが航続距離です。

電気自動車が発売された当時は、1回の充電でわずか100マイル(約160km)程しか走行が出来ませんでした。

バッテリーの大容量化によって、現在リーフであれば62kwhバッテリーで458kmまで航続距離を伸ばす事が出来ましたが、他の車と同様 走行速度や気温等の条件によって大きく異なってくる為実際の航続距離はもう少し短くなります。

となると、通常のガソリン車と比べるとまだまだ航続距離は少なく感じます。

また、航続距離を伸ばす為にバッテリーを大型化させた事により充電に時間がかかってしまうという新たな問題も発生しています。

ガソリン車であればガソリンを給油すれば即走行が出来ますが、62kwhのバッテリーを積んだリーフであれば急速充電器でフル充電するには1時間程度かかります。

家庭用コンセントでは約12時間と半日近くを要します。

ガソリン車までと言わずとも、スピーディーな充電が出来る設備の整備も必要になるでしょう。

▼参考

次世代自動車振興センター

補助金で購入負担軽減も!【2025年最新】電気自動車の価格

電気自動車は安くなる?購入の補助金について

車両価格が高い電気自動車ですが、未来のことを考えると、環境への配慮や災害時での適応力の高い車を活用しなくてはいけません。

そこで、経済産業省は電気自動車の購入時にCEV(クリーンエネルギー自動車)補助金を設けています。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。

更に、令和3年度の補正予算が拡大され、補助金の上限は増額しています。

令和3年11月26日以降に新車登録された電気自動車が対象となり、申請の受付は令和4年3月31日より開始されました。

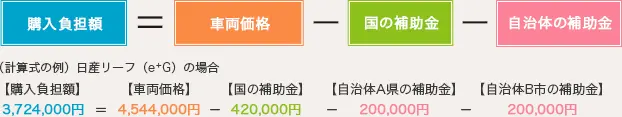

車両価格が高くても、国やお住まいの自治体(都道府県別や市町村)によって補助金が交付されます。

国では経済産業省より補助金の交付条件や金額は統一されていますが、各自治体では個々に定められています。

ですので、例えば〇県△市にお住まいの人は、〇県での補助金と△市から貰える補助金と国以外にも2つの補助金を受け取ることができるということです。

また、自動車によって補助金の額は異なるので、購入前にはどの程度の補助金を受けることができるのか、把握しておく必要があります。

▼出典/引用

経済産業省ウェブサイト

一般社団法人 次世代自動車振興センター

2025年の電気自動車の価格

では、電気自動車の価格はいくらなのか?

同等モデルの車種と比較し価格がどのくらい違うのかも見ていきたいと思います。

日産/リーフの価格

同じハッチバックモデルのエンジン車であるトヨタ・カローラスポーツと比較してみました。

リーフはエントリーモデルのグレードXで¥4,081,000(税込)

カローラスポーツはエントリーモデルのG Xで¥2,210,000(税込)

同じボディタイプでも電気自動車なだけで約188万もの差があります。

トヨタ/プリウスPHVの価格

同じ名前のハイブリッド車であるトヨタ・プリウスと比較してみました。

プリウスPHVはグレードZで¥4,600,000(税込)

プリウスはエントリーモデルのGで¥3,200,000(税込)

同じ車種でもプラグインになるだけで140万近く価格が高くなります。

理由としては、PHV(PHEV)はエンジンとモーターを両方メインユニットとして搭載する為です。

トヨタ/MIRAIの価格

燃料電池自動車は他とは一線を画した車両となりますので、ここでは価格のご紹介だけさせて頂きます。

MIRAIはエントリーモデルでも¥7,414,000(税込)、最高グレードになると¥8,610,800(税込)と他の電気自動車と比べても圧倒的に飛びぬけた金額となっています。

但し、燃料電池自動車を購入する際 国または地方自治体からの補助金を受けられる為、上記金額よりも安く購入する事が出来ます。

今注目されている軽自動車のEV車種はこちら!

これまで電気自動車の話は乗用車に限定されたものでしたが、2022年6月に軽自動車の電気自動車が販売されたことをきっかけに軽自動車ユーザーにとっても電気自動車が選択肢に入れられるようになりました。

日産と三菱の共同開発によって誕生した軽電気自動車であるため、プラットフォームは共有。性能には大きな違いは見受けられません。

デザインなど2種類の違いについて見ていきましょう。

日産「サクラ」

| 基本スペック | |

| 寸法 (長/幅/高)㎜ |

3395/1475/1655 |

| 室内寸法 (長/幅/高)㎜ |

2115/1340/1270 |

| 車両重量 ㎏ | 1070~ |

| 交流電力量消費率 (WLTCモード) |

124Wh/km |

| 一充電走行距離 (WLTCモード) |

180km |

| 乗車定員 | 4 |

| 車両本体価格 | ¥2,599,300~ |

画像引用・出典:SAKURA

日産らしい未来的なデザインが特徴のSAKURAは、ボディカラーのラインナップが豊富であることがポイント。定番カラーのパールやブラックの他に、車名にちなんだ「ブロッサムピンク」も落ち着いたキレイなピンクでおすすめです。

インテリアは水平基調で限られたスペースでも広く感じさせます。グレードごとにシート地や内装色が異なり、どれにもインパネ部分にアクセントカラーとしてシャンパンゴールドが入っていて、とても上品な雰囲気です。

キレイめなデザインがお好みの方に特におすすめです。

三菱「ekクロスEV」

| 基本スペック | |

| 寸法 (長/幅/高)㎜ |

3395/1475/1655 |

| 室内寸法 (長/幅/高)㎜ |

2065/1340/1270 |

| 車両重量 ㎏ | 1060~ |

| 交流電力量消費率 (WLTCモード) |

124Wh/km |

| 一充電走行距離 (WLTCモード) |

180km |

| 乗車定員 | 4 |

| 車両本体価格 |

¥2,568,500~ |

画像引用・出典:ekクロスEV

三菱の軽自動車・ekシリーズらしさを追求したカッコいいデザインが特徴です。既存モデルのekクロスとはフロントグリルが異なる程度でデザインはほとんど同じ。

SUVテイストの力強さを感じるデザインが、男性を中心に人気を集めています。インテリアデザインも先ほどご紹介したSAKURAとはガラリと印象が変わりアクティブな雰囲気がポイントです。

電気自動車は自宅で充電する場合、EV充電コンセントなど充電装備が仏用不可欠ですが、ekクロスEVは200V・7.5m用のコントロールボックス付充電ケーブルが標準装備となっています。

電気自動車の軽自動車はお買い得?

電気自動車は車両価格が高くつくイメージがありますよね。実際に車両価格は250万円からと、普通車並みの価格帯となっています。

現在は国からの補助金を受け取られることや、普通車のEV車にくらべるとずっと安く電気自動車を購入できることなど、軽EV車の魅力について紹介していきます。

従来の電気自動車より100万円以上安く買える

電気自動車を普通車で購入するとなると、プリウスのエントリーグレードでも320万円からと電気自動車自体が高級車のジャンルになります。

電気自動車が欲しいけれど、価格が高過ぎで買えないという方には従来の電気自動車よりも100万円以上安く購入できる軽自動車の電気自動車が最適です。

現在販売されている「日産・SAKURA」「三菱・ekクロスEV」の車両本体価格は以下の表を参考にしてください。

| 日産・SAKURA | X | 2,599,300円 |

| G | 3,082,200円 | |

| 三菱・ekクロスEV | G | 2,568,500円 |

| P |

3,131,700円 |

それぞれにグレードは2種類あり、価格の差も似ていることが分かります。ハイグレードになると300万円を超えてきますが、エントリーグレードであれば250万円程度です。

補助金を活用すればガソリン車と同等の価格で購入可能!

2025年現在、電気自動車など環境性能に優れた車両を購入すると、国から補助金が支給される制度があります。軽EV車の場合は補助金の上限は55万円。さらに2025年度は新規の「加算措置」が新設され、補助額が最大5万円加算されるので最大60万円の補助を受けられます。エントリーグレードだと実質200万円以内で軽EV車が購入できることになります。

電気自動車の購入を予定している方にとってはとてもお得な制度ですが、補助金を受けて軽EV車を購入した場合、原則3~4年以上の保有が義務付けられているので、注意が必要です。

もしやむを得ない理由で補助金を受けて購入した車を早期に手放すことになった場合には、受け取った補助金を返納しなくてはいけません。

また電気自動車の購入の際、必要になってくるのが充電設備の設置ですが、自宅に充電設備を設置する場合にも補助金を受け取ることが可能です。

国からの補助金を上手く活用することで、ガソリン車と変わらない価格で購入できるのは大きな魅力です。購入を希望している場合は販売担当者に最新情報を確認するようにしましょう。

電気自動車の軽自動車購入がおすすめの人

電気自動車の軽自動車購入がおすすめの人は、ちょい乗りなどガソリン車が苦手とする走り方での利用が多い方や大きな車は必要でなくなったけれど、軽自動車のチープさが気になる方があげられます。

おすすめの理由なども併せて解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

近距離走行が多い人

近距離走行いわゆる「ちょい乗り」はガソリン車にとってシビアコンディションと呼ばれるエンジンに負担のかかってしまう走行スタイルに該当します。

ちょい乗りがエンジンに負担をかけてしまう理由は、近距離走行だと車のエンジンが十分に温まる前に帰ってきてしまうことになるため。ちょい乗りが多いあまり乗っていない車と、適度に動かしている車とでは前者の方がエンジンの状態は悪くなっているケースもあります。

電気自動車の場合だと、エンジンではなくモーターで動くため、適温にまで温めてあげる必要はありません。車の使用がちょい乗りがメインだという方には電気自動車が向いていると言えますね。

走行コストを抑えたい人

近年ガソリン代の価格高騰が続いており、最近では200円代にまで上がるという情報も耳にしますよね。お車選びの際に燃費性能を重視されるお客様は大変多く、メーカーも低燃費の車を多く販売されています。

この走行コストを抑えるには電気自動車のガソリンを必要としない点が大きなメリットです。もちろん電力を必要とするので、自宅での充電費用などはかかってきますが、ガソリン代に比べると維持費はとても安く抑えることができるでしょう。

また軽自動車の場合は車体が小さい分、車を1km動かすのに必要な電力が普通車よりも小さくで済むこともポイントです。こうした理由から走行コストを抑えたい人にも軽の電気自動車が最適ではないでしょうか。

小さい車への乗り換えを検討中の人

普通車から軽自動車にサイズダウンをご検討される方のなかには、「サイズ的には軽自動車で十分だけれど、内装のチープさが気に入らない」という方もいらっしゃいます。実際に軽自動車はコスト削減のために普通車に比べインテリアの性能を削っている車種が多く、これまで普通車に乗られていた方からすると物足りなさを感じてしまうこともあるでしょう。

このインテリアデザインの充実度から軽自動車を躊躇されている方にも軽電気自動車がおすすめです。現在販売されている軽電気自動車はどれもサイズ感は軽だけれど内装の品質の高さは普通車と比べても見劣りしません。

サイズダウンをご検討中の方はぜひ軽電気自動車も視野に入れてみてくださいね。

電気自動車の中古車は買える?

中古車販売店で電気自動車がおかれているのは未だあまり目にしませんよね。

電気自動車が中古車販売店で見かけない理由、またこの先電気自動車を中古で買うことはできるのか解説していきます。

新車販売台数が伸び悩んでいる

電気自動車は、国や自治体が補助金制度を構えるなど普及に努めていますが、まだまだガソリン車に比べて数が少ないのが現状です。

1番の理由は車両価格の高さでしょう、補助金を使っても決して安くはない金額であること。また車種がガソリン車に比べて少ない選択肢の狭さや外出時の充電スポットの少なさなど電気自動車全体が抱えるデメリットはまだいくつもあります。

こうした理由から電気自動車の新車販売台数は伸び悩んでいます。

中古車市場に出回る電気自動車は少ないのが現状

先述した電気自動車の新車販売台数が伸び悩んでいるということは、中古車市場に出回る数も少ないということを表しています。

なお日産・SAKURAや三菱ekクロスEVが販売されたのはまだ2022年の6月の話。新車購入時に国からの補助金を受け取っている場合には3~4年の保有が義務付けられているため販売開始と同時に購入した人でもまだ車を手放すことはできません。

軽自動車の電気自動車が中古車市場でもよく見かけるようになるにはまだ何年も先になるでしょう。

電気自動車の中古価格~中古で買う注意点~

電気自動車の中古車となれば、もちろん新車価格より安く手に入りますが、消耗している部品も多く存在します。

そこで、ここからは電気自動車の中古価格帯と購入するうえでの注意するポイントや、その際の補助金はどうなるのか、詳しく見ていきましょう。

電気自動車の中古価格

今回は電気自動車を代表する(今は販売されていない車種も含む)4車種に絞って、相場をご紹介します。

| 初代 | 現行 | |

| リーフ | ▼2010年生産 ~200万円 |

▼2017年生産 ~350万円 |

| Honda e | – | ▼2020年生産 400万円前後 |

| Model 3 | – | ▼2019年生産 400~700万円 |

| i・ミーブ | ▼2010年生産 ~100万円 |

▼2018年~2021年生産 180万円前後 |

10年以上前のモデルになると比較的安く購入できますが、それでもリーフは200万円近くの相場となっています。

電気自動車の中古を購入する時の注意点&ポイント

新車より安い価格設定の中古車には、それなりの理由があります。

以下3点を重視し、中古車を見定めましょう。

1.バッテリーの状態

2.V2Hに対応しているか

3.走行距離

■バッテリーの状態

電気自動車の心臓とも言われるバッテリーは、購入前に必ずコンディションをチェックしましょう。

見た目は綺麗でもエンジン部分の確認は必須です。

また、バッテリーはご自身ですぐに確認する方法がありません。

購入前のバッテリーの状態の確認は、自動車販売店に直接問い合わせましょう。

■V2Hに対応しているか

V2Hとは、災害時など家庭用に車の電力を活用するシステムです。

家庭で車を充電し、非常時には車から家庭へ送電することが可能です。

電気自動車にはV2Hに対応していない車種もあるため、確認しておきましょう。

■走行距離

電気自動車は5万kmを目安に選択することがお勧めです。

ガソリン車の中古車を購入する時にも言えることですが、走行距離が多すぎる車を選ぶことは控えましょう。

車は消耗品が集まって構成されているので、走行距離が増えると様々な部品は消耗され、不具合が生じる可能性が高くなります。

電気自動車を中古車で購入すると補助金はどうなる?

先にご紹介した経済産業省が提示しているクリーンエネルギー補助金は、電気自動車を新車で購入した時にしか対応していないため、中古車を購入しても補助金を受けることができません。

しかし、電気自動車にはクリーンエネルギー補助金のほかに、税金の優遇処置が設けられており、中古車の購入時にはエコカー減税・自動車グリーン税制を受けることができます。

重量税や自動車税の減税等、国土交通省のホームページなどで確認することが可能です。

▼参考

国土交通省

電気自動車の中古車を購入するメリット

電気自動車の中古車はまだあまり出回っていないことを紹介してきましたが、今後数が増えてきたときに新車で買うか中古車で買うか迷うこともあるでしょう。

電気自動車を中古で購入するメリットを紹介します。

①新車に比べて費用を抑えられる

中古車で車を購入する1番のメリットである価格の安さは電気自動車も例外ではありません。中古車の価格は年式や走行距離をはじめ、様々な要因から価格の設定を行われています。

プレミア価格の付いたごくわずかな車をのぞいては、新車で購入するよりもずっと安く手に入れられるでしょう。新車だとエントリーグレードしか買えない予算であっても、中古車だとハイグレードまで手が届くこともありますよ。

②家庭用蓄電池として活用できる

電気自動車は車に沢山の電力を蓄えることができるので、災害などによる停電時にも備えることができます。ホームセンターなどで売られている家庭用蓄電池よりも容量も大きく、キャンプに出掛けた時にも活躍してくれるでしょう。

このように家庭用蓄電池としても活用できる点が電気自動車ならではの大きなメリットですね。

電気自動車の中古車を購入するデメリット

電気自動車を中古で買うときのデメリットを紹介します。

補助金の対象外になってしまうことや、バッテリーの劣化など注意しとかなくてはいけないことが複数点あります。

①補助金の対象外

電気自動車を購入した際、新車であれば国からの補助金を受けとることができますが、中古車は対象外となっているので注意しましょう。しかし中古車だと新車価格から補助金額を差し引いた金額よりも安く販売されていることも多いですよ。

環境性能割の非課税やエコカー減税に関しては中古車で購入した場合も対象となっているので、よくチェックしておきましょう。

②新車に比べてバッテリーが劣化している

スマホのバッテリーと同じように、電気自動車に搭載しているバッテリーも使用していくにつれて劣化していきます。中古で購入する場合、このバッテリーの劣化具合も分かりづらいことがデメリットです。

バッテリーの寿命が来てしまった場合には、交換することができますが高額な費用がかかってしまうため注意が必要です。

③最新機能が搭載されていない

これも電気自動車に限った話ではありませんが、型落ちなど古いモデルを購入する場合には最新機能が搭載されていないことがあることを覚えておきましょう。

特に安全機能や走行性能などにこだわりたい方は、あまり古いモデルを選ぶのではなく新しいモデルを選ぶことがおすすめです。

④航続距離が限られる

航続距離とはフル充電にした状態で走ることのできる距離を表しています。航続距離の長さはバッテリーの状態が影響しており、バッテリーが劣化してくるとこの航続距離も短くなってきます。

新しいスマホは1日充電しなくても長時間使えるのに対し、数年使ったスマホは直ぐに充電がなくなるのと同じ現象ですね。

バッテリーが劣化してくると、ロングドライブなどの外出時にはこまめに充電が必要になり不便に感じる場面もでてくるでしょう。中古で電気自動車を買うということは、バッテリーも新しい状態ではないということを覚えておきましょう。

軽自動車の手続きに関するご相談は軽の森へ!

まだまだ課題の多い電気自動車ですが、年々新しいモデルが増えており電気自動車への関心も高まってきているように感じます。メリットやデメリットなど、電気自動車ならではの特徴をよく理解し、ぜひ素敵な電気自動車でのカーライフをお迎えください!

今回紹介してきたのは南大阪を拠点にした届出済未使用車専門店の「軽の森」です。届出が済まされただけのまだとてもキレイな状態の中古車で、新車よりも安くご購入いただけます。

国内オールメーカー全ての自動車を取り扱っているので、メーカーの異なる車種を見比べることができる点や、スタッフも中立的な立場で車種の特徴をお伝えできる点が軽の森ならではのメリットです。

まだご希望の車種を決め悩んでいる方にも、当店の知識豊富なスタッフが丁寧にご案内させていただきますので、ぜひ遊びに来る気持ちでご来店ください♪

車のことに関するお悩みはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

出典

ニッサン(SAKURA)

三菱(ekクロスEV)