軽自動車に乗っている人の多くは、オイル交換や洗車などのメンテナンスは意識していても、タイヤの空気圧チェックはつい後回しにしがちです。しかし、空気圧は走行性能や安全性、燃費効率に直結する非常に重要なポイントです。

適正な空気圧を保つことで、タイヤの寿命も延び、無駄なガソリン代の節約にもつながります。本記事では、空気圧の役割や確認・調整の方法を詳しく紹介します。

軽自動車のタイヤの空気圧が重要な理由

タイヤの空気圧が適正でないと、乗り心地や燃費、安全性など多方面に悪影響を及ぼします。特に軽自動車は車重が軽く、タイヤサイズも小さいため、わずかな空気圧の変化でも走行性能に影響が出やすい特徴があります。日常的な空気圧チェックはとても需要です。

・燃費に影響する

・タイヤが摩耗しやすくなる

・安全性に関わる

・空気圧は高ければ問題ない?

・高速走行時は空気圧を高めるほうが良い?

ここからは、軽自動車のタイヤの空気圧が重要な理由について紹介します。

乗り心地が悪化する

タイヤの空気圧が下がるとタイヤが柔らかくなり、段差や路面の凹凸を吸収できずに車体へ直接伝わります。その結果、乗り心地が悪化し、車内の振動が大きくなってしまうことが空気圧が必要な理由です。

また一方で空気圧が高すぎる状態だと、タイヤが跳ねるような感覚になり、サスペンションの機能を十分に活かせません。適切な空気圧は、軽自動車特有のコンパクトな構造にも最適化されているため、メーカー指定値を厳守することが重要です。

燃費に影響する

空気圧が適正よりも低いと、タイヤの転がし走行が増加してしまい、エンジンへの負荷が高まります。これにより燃料消費が増加し、結果として燃費が悪化します。

特に軽自動車は燃費性能の高さが特徴のひとつですが、空気圧の管理を怠るとそのメリットが十分に発揮できません。反対に適性な空気圧を維持していれば、タイヤがスムーズに転がることで走行効率が高まり、ガソリン代の節約にも直結します。

空気圧管理は経済性の観点からもとても重要です。

タイヤが摩耗しやすくなる

適正でない空気圧は、タイヤの接地面に偏りを生じさせ、異常摩耗を引き起こします。空気圧が低ければ両端が、高ければ中央が早く摩耗する傾向があります。

これは、トレッド面の一部に負担が集中するためであり、結果的にタイヤの寿命を大きく縮める原因になります。さらに摩耗したタイヤはグリップが低下し、制御距離の延長やスリップの危険性も高まります。タイヤは命を乗せて走るパーツです。空気圧と併せて摩耗のチェックも欠かさず行いましょう。

安全性に関わる

空気圧の低下はタイヤのたわみを大きくし、急なハンドリングや制御時に不安定な挙動を生む要因となります。これが事故につながる危険もあるため、安全運転の観点からも空気圧の管理は不可欠です。

さらに高速道路などでの長距離走行時にはタイヤの温度が上昇し、空気圧に変動が生じます。このような状況で適正な空気圧が保たれていなければ、タイヤバーストの危険すらあります。常に空気圧を意識して走行することが、自身と同乗者の命を守る第一歩になります。

空気圧は高ければ問題ない?

空気圧は高すぎても問題を引き起こします。例えば、接地面積が減少してグリップ力が弱まり、制御機能が低下する恐れがあります。また、タイヤの中央部分が過剰に摩耗する「センター摩耗」が進行しやすくなり、結果としてタイヤ交換時期が早まります。

さらに、サスペンションへの衝撃吸収負荷が高まり、乗り心地も硬く感じられるようになります。こうしたリスクを避けるためには、単に高ければ良いという思い込みを捨てて、車種ごとに指定された数値を基準に調整する必要があります。

高速走行時は空気圧を高めるほうが良い?

高速道路を長時間走行する場合は、タイヤの内部が発熱し空気圧が自然と上昇します。そのため、走行前に若干高めの数値に調整することが推奨されるケースもありますが、それはあくまで「メーカー指定の範囲内」で行う必要があります。

また、積載量が多い場合も標準値より少し高めに設定すると安定した走行が可能になります。必ず車種ごとの指定情報を確認したうえで調整を行いましょう。

メーカーが推奨する軽自動車のタイヤの空気圧

自動車メーカーは、各車種に適した空気圧を指定しており、それぞれの車両構造やタイヤサイズに合わせて数値が異なります。空気圧の基準値は、運転席側のドア周辺や取扱説明書、メーカーの公式サイトなどに記載されており、定期的な確認が重要です。

・スズキ

・ホンダ

ここからは、メーカーが推奨する軽自動車のタイヤの空気圧について、紹介します。

ダイハツ

| 車種名 | タイヤサイズ | タイヤが冷えているときの空気圧 kPa(kg/㎠) |

|

| 前輪 | 後輪 | ||

| タント | 155/65R 14 75S | 240(2.4) | 240(2.4) |

| 165/55R 15 75V | |||

| ミライース | 155/70R 13 | 260(2.6) | 260(2.6) |

| 155/65R 14 | |||

| タフト | 165/65R 15 81S | 240(2.4) | 240(2.4) |

| キャンバス | 165/65R 14 75S | 240(2.4) | 240(2.4) |

スズキ

| 車種名 | タイヤサイズ | タイヤが冷えているときの空気圧 kPa(kg/㎠) |

|

| 前輪 | 後輪 | ||

| アルト | 155/65R 14 75S | 240(2.4) | 240(2.4) |

| ジムニー | 175/80R 16 91S |

160(1.6) |

180(1.8) |

| スペーシア | 155/65R 14 75S |

240(2.4) |

240(2.4) |

| 165/55R 15 75V | |||

| ハスラー | 165/60R 15 77H |

240(2.4) |

240(2.4) |

| ラパン | 155/65R 14 75S |

240(2.4) |

240(2.4) |

| ワゴンR | 155/65R 14 75S |

240(2.4) |

240(2.4) |

| 165/55R 15 75V | |||

| ワゴンRスマイル | 155/65R 14 75S |

240(2.4) |

240(2.4) |

ホンダ

| 車種名 | タイヤサイズ | タイヤが冷えているときの空気圧 kPa(kg/㎠) |

|

| 前輪 | 後輪 | ||

| N-BOX | 155/65R 14 75S | 240(2.4) | 230(2.3) |

| N-WGN | 155/65R 14 75S | 240(2.4) | 230(2.3) |

| N-ONE | 155/65R 14 75S | 240(2.4) | 230(2.3) |

| 165/55R 15 75V | |||

軽自動車のタイヤの空気圧を確認・測定する方法

軽自動車の空気圧を正しく把握するには、定期的な確認と正確な測定が欠かせません。専用ツールやガソリンスタンドなどを活用することで、自分でも簡単に確認ができます。正しい方法とタイミングを理解しておくことが、快適で安全な走行につながります。

・空気圧の測定方法

・確認頻度はどれくらい?

ここからは、軽自動車のタイヤの空気圧を確認・測定する方法について紹介します。

空気圧の確認方法

タイヤの空気圧を確認するには、まず運転席側のドアを開け、ドアピラー付近に貼られている空気圧表示ラベルをチェックしましょう。このラベルには、車種ごとの指定空気圧が記載されており、前後タイヤで数値が異なる場合もあります。

また、取扱説明書やメーカー公式サイトにも同様の情報が掲載されています。スタッドレスタイヤなどを装着した場合は指定値が変わることもあるため、必ず「現在装着しているタイヤの種類とサイズ」に応じた空気圧をチェックする必要があります。

空気圧の測定方法

空気圧の測定には、エアゲージやデジタルタイヤゲージといった専用ツールを使用します。これらをタイヤのバルブに取り付けることで、現在の気圧を簡単に数値で確認できます。最近では家庭用の空気圧測定器も手ごろな価格で販売されています。

ツールを使用する

家庭用の空気圧測定ツールには、アナログ式とデジタル式の2つの種類があります。アナログ式はシンプルで安価、デジタル式は数値が正確に表示されるため読みやすいことが特徴です。

測定はタイヤのエアバルブに機器を接続し、1~2秒で数値が表示されます。近年はホームセンターやカー用品店だけでなく、ネット通販でも手軽に購入できるため、1台常備しておくと便利です。

また、タイヤ交換時期や点検タイミングで使えば、より正確なメンテナンスが可能になります。

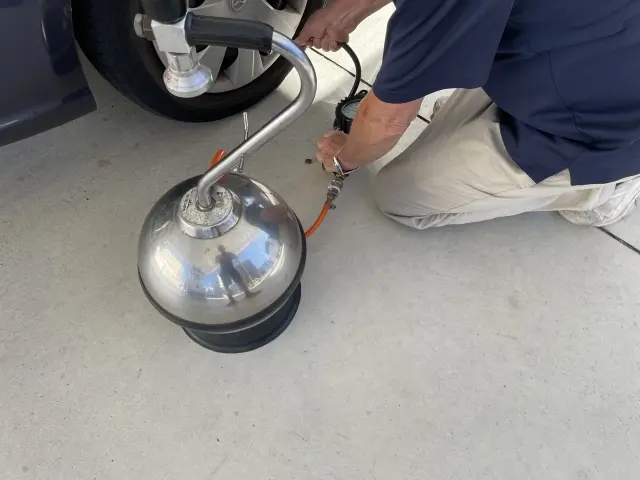

ガソリンスタンドで点検する

ガソリンスタンドには、誰でも無料で使えるエアタンクや空気圧測定機が設置されています。セルフ式の場合でも、使い方の説明が掲示されているため安心です。

まずバルブキャッチを外し、ホースの先端をしっかりと差し込んで空気を入れます。デジタル表示のあるタイプであれば、指定した気圧で自動的に止まるものもあります。

不安な場合はスタッフに頼んで調整してもらうことも可能です。ガソリン給油のついでに確認・調整できるので、習慣化しやすい点もメリットです。

空気圧を常時確認できるTPMSとは

TPMS(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)は、車両に装着されたセンサーがタイヤ内の空気圧を常時監視し、異常がある場合に運転者へ警告を発するシステムです。

近年は多くの新車に標準装備されており、空気圧の急激な低下やパンクの初期症状を素早く把握できます。アフターパーツとしても市販されており、バルブキャップ型や内蔵型など種類も豊富です。TPMSは空気圧の確認漏れを防ぐだけでなく、タイヤトラブルの予防にも役立つ先進的な装備です。

確認頻度はどれくらい?

空気圧の確認は、月に1回を目安に行うことが推奨されています。特に長距離走行前、高速道路を使う場合、気温の大きな変化があったときなどはその都度確認するのが理想的です。

タイヤは自然に空気が抜ける性質があるため、定期的なチェックが必要です。

空気圧をガソリンスタンドで調整する手順

ガソリンスタンドには無料で利用できる空気圧調整機が設置されています。定期的な空気圧チェックは、燃費の向上やタイヤの寿命を延ばすだけでなく、安全な走行にも繋がります。

・デジタル式据え置き型

・ダイヤル式据え置き型

ここからは、空気圧をガソリンスタンドで調整する手順について、紹介します。

エアータンク式

エアータンク式の空気調整機は、圧縮された空気をタンクに蓄えて使用するタイプです。操作は比較的シンプルで、ホースをバルブに接続後、空気圧計を確認しながらレバーやボタン操作で空気を充填します。

空気圧計がアナログ表示のものが多く、針の動きを見ながら微調整を行います。勢いよく空気が入ることもあるため、少しずつ充填し、こまめに空気圧を確認することが重要です。設定圧よりも少し低めに調整し、最終確認で微調整すると良いでしょう。

エアータンク式は多くのガソリンスタンドに設置されており、比較的容易に利用できます。

デジタル式据え置き型

デジタル式据え置き型の空気圧調整機は、設定した空気圧まで自動で充填してくれるのが特徴です。操作パネルで希望の空気圧をデジタル入力し、ホースをバルブに接続してスタートボタンを押すだけで、設定値になると自動的に停止します。

空気圧の数値がデジタル表示されるため、正確な調整が可能です。過剰な空気の充填を防ぐことができるため、初心者の方でも安心して利用できます。比較的新しいガソリンスタンドに導入されていることが多いですが、全てのスタンドに設置されているわけではありません。

ダイヤル式据え置き型

ダイヤル式据え置き型の空気圧調整機は、ダイヤルを回して希望の空気圧を設定するタイプです。ホースをバルブに接続し、充填ボタンを押すと空気が充填されます。空気圧計はアナログ式で、設定したダイヤルの数値と実際の空気圧を確認しながら調整を行います。

エアータンク式と同様に、少しずつ充填しながら微調整することがポイントです。デジタル式に比べると、設定値と実際の空気圧を見比べながらの調整となるため、やや慣れが必要かもしれません。しかし、構造がシンプルなため、多くのガソリンスタンドで見かけることができます。

軽自動車のタイヤに窒素を入れても良い?

近年、タイヤの窒素ガスを充填するドライバーが増えています。通常の空気と異なり、窒素が安全性が高く、タイヤ内の圧力変化を抑える効果があるとされています。

軽自動車にも応用可能なこの技術について、メリットとデメリットを整理して解説します。

窒素を入れるメリット

窒素ガスの最大のメリットは、温度変化による空気圧の変動が少ないことです。これにより、高速走行や季節の変わり目でも安定したタイヤ性能が維持されます。

また、酸素を含まないためタイヤ内部やホイールの酸化を防ぎ、長期間にわたり内部の劣化を抑える効果も期待できます。さらに、空気のように自然漏れが起こりにくい性質があるため、空気圧が長期間安定し、点検や調整の頻度を減らすことができます。

これらの理由から、窒素を入れることは長距離運転をする型に特に推奨されています。

窒素を入れるデメリット

一方で、窒素ガスにもいくつかのデメリットがあります。まず、一般のガソリンスタンドでは対応していない場合が多く、取り扱っている店舗を探す必要があります。

また、空気に比べて充填費用が高く、1本あたり500~1,000円程度のコストがかかることが一般的です。

さらに、万が一途中で空気を追加した場合、せっかくの窒素比率が低下して空気が薄れるため、完全な管理には手間がかかります。これらの要素を考慮し、必要性と費用対効果を検討して導入することが大切です。

軽自動車のタイヤの空気圧と一緒に確認しておきたいこと

タイヤの空気圧を確認する際は、圧力だけでなくタイヤの状態全体に目を向けることが大切です。溝の深さや傷の有無、エアバルブの劣化なども安全な走行に関わる重要なチェックポイントです。

・傷やひび割れがないか

・エアバルブが劣化していないか

ここからは、軽自動車のタイヤの空気圧と一緒に確認しておきたいことを紹介します。

溝の深さが十分にあるか

タイヤの溝は、水はけ性能やグリップ力に直結する重要な要素です。法令では1.6mm未満のタイヤは使用禁止とされていますが、実際には3mm以下になると雨天時の制御距離が大きく延び、安全性が著しく低下します。

軽自動車は車体が軽いため、スリップの影響を受けやすく、十分な溝の確保が求められます。タイヤの摩耗インジケーターと呼ばれる突起部分で、溝の深さを簡単に確認できるため、空気圧の点検と同時に目視でチェックすることが推奨されます。

傷やひび割れがないか

タイヤの側面や接地面に傷、ひび割れが発生していると、走行中にバーストするリスクが高まります。特に紫外線による劣化や縁石への接触で傷がつくことはよくあります。

軽自動車はタイヤサイズが小さく、負荷が一点に集中しやすいため、小さな傷でも無視できません。タイヤの状態は見た目でもある程度判断できるため、定期的に目視点検することが重要です。

深い傷やひび割れが確認された場合は、速やかにプロによるチェックや交換を検討しましょう。

エアバルブが劣化していないか

エアバルブは、タイヤに空気を注入・維持する重要な部品ですが、ゴム製であるため時間とともに劣化します。バルブが劣化すると、空気が少しずつ漏れ出してしまい、知らないうちに空気圧が低下してしまう原因になります。

特にバルブキャップが無い状態で放置されると、汚れや水分の侵入によりさらに劣化が進みます。空気圧を測る際は、バルブの根元にひび割れや傷がないか確認し、必要に応じて早めに交換しましょう。

タイヤ交換と一緒に交換するのが理想です。

軽自動車のタイヤの空気圧に関するご相談は軽の森へ!

タイヤの空気圧管理は、安全で快適なカーライフを支える基本中の基本です。しかし、具体的な数値の確認方法や測定・調整手順に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そうしたときは、軽自動車専門店「軽の森」にご相談ください。

車種ごとの適正空気圧の説明や、最新のTPMS機器の紹介、スタンドでの空気圧調整方法の実演など、スタッフが親切・丁寧にサポートいたします。タイヤのサイズや走行状況に応じた最適なメンテナンス情報を提供し、安全・安心のカーライフをお手伝いいたします。

皆さまからのお問い合わせ・ご予約を心よりお待ちしてます。