スズキの軽クロスオーバーSUV「ハスラー」は、アウトドアや街乗りに幅広く活躍する人気車種です。しかし、意外と見落としがちな「空気圧管理」は、安全な走行や快適な乗り心地を維持するうえで非常に重要なポイントです。

空気圧が適正でないと、タイヤの摩耗が早まったり、燃費が悪化したり、最悪の場合はバーストの危険もあります。

本記事では、ハスラーに適正空気圧や季節ごとの注意点、日常メンテナンス方法まで徹底的に解説します。

安全で快適なカーライフを送るために、空気圧について正しい知識を身に付けましょう。

ハスラーの適正な空気圧とは?

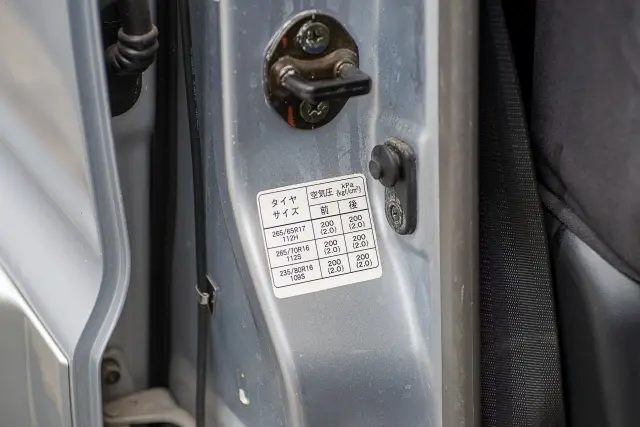

ハスラーの適正な空気圧は、タイヤサイズや車両の仕様に応じて異なります。一般的には、運転席側のドアに貼られているラベルに記載されている「指定空気圧」が基準となります。

適正な空気圧を保つことで、タイヤ本来の性能を引き出し、安全性と燃費性能の両立が可能になります。

空気圧とは?

空気圧とは、タイヤ内部の空気の圧力のことです。タイヤは内部の空気によって形状を維持し、車両の重さや路面からの衝撃を受け止めています。

つまり、空気圧はタイヤの性能や車の走行安定性を支える重要な要素です。

タイヤの空気圧は、高すぎても低すぎても問題が生じます。適正な空気圧を保つことで、次のようなメリットが得られます。

・路面との接地面積が適正化される

・タイヤの偏摩耗を防止できる

・燃費性能の維持につながる

・乗り心地や操縦安定性が向上する

このように、空気圧は車の「足元の安全」に直結する要素であり、日頃のメンテナンスにおいて欠かせないポイントです。

ハスラーの標準タイヤサイズと空気圧の目安

ハスラーの標準タイヤサイズと、それに応じた指定空気圧の目安は以下の通りです。

| グレード | タイヤサイズ | 前輪指定空気圧 (kPa) |

後輪指定空気圧 (kPa) |

| ハイブリッドG/X (2WD) |

165/60R 15 77H 250 | 250 | 250 |

| ハイブリッドG/X (4WD) |

165/60R 15 77H 240 | 240 | 240 |

| ハイブリッド ターボ | 165/60R 15 77H 250 | 250 | 250 |

車両により異なる場合があるため、必ず運転席ドア内側のラベルで確認してください。

適正空気圧の重要性

ハスラーの適正な空気圧を維持することは、安全性・快適性・経済性のバランスを保つために不可欠です。

空気圧がズレることで、走行性能が低下し、燃費悪化や事故のリスクも高まります。次項ではその影響を詳しく解説します。

タイヤの性能は“空気圧”次第

タイヤはただのゴムの塊ではなく、空気圧によって性能が決まる「エアスプリング」です。適正な空気圧を保つことで、タイヤは本来のグリップ性能やクッション性を発揮し、走行安定性を高めてくれます。

一方、空気圧が低下するとタイヤがたわみ、ハンドリングが不安定になるほか、ブレーキ時の制動距離も延びてしまいます。逆に空気圧が高すぎると、タイヤが硬くなり衝撃吸収性が悪化します。

燃費やタイヤの寿命に影響

空気圧が適正でないと、燃費性能とタイヤ寿命の双方に悪影響を及ぼします。特に空気圧が低いと、転がり抵抗が増してエンジン負荷が高まり、燃費が悪化します。

また、タイヤの一部だけが摩耗する「偏摩耗」が発生しやすくなり、通常より早く交換が必要になります。タイヤは安価なパーツではないため、定期的な空気圧管理がコスト削減にもつながります。

タイヤの破損リスク

空気圧が不適切な状態で走行を続けると、タイヤの破損リスクが高まります。特に空気圧が低いと、タイヤの側面が過剰にたわみ、バースト(破損)につながる恐れがあります。

高速道路でのバーストは重大な事故の原因にもなります。また、空気圧が高すぎる場合も、路面の小さな突起でタイヤが傷つきやすくなります。安全運転の基本として、空気圧チェックは欠かせません。

空気圧が適正でないとどうなる?

空気圧が適正でない状態で走行すると、安全性・燃費・快適性すべてに悪影響が出ます。

特に注意したいのは、空気圧が「低すぎる」または「高すぎる」場合。以下では、それぞれのケースに分けて具体的なリスクを紹介します。

空気圧が低すぎる場合の影響

空気圧が低いと、タイヤの接地面が広がり、燃費の悪化・バーストリスク・走行不安定などの問題を引き起こします。

バーストや燃費悪化の原因に

空気圧が低いと、タイヤがたわみやすくなり、サイドウォール(側面)に過剰な負荷がかかります。その結果、バーストのリスクが飛躍的に上昇します。特に高速道路走行時は要注意です。

さらに、タイヤの転がり抵抗が大きくなることで、エンジン負荷が増え、燃費が悪化します。これは家計にも環境にもマイナス要因です。低空気圧は車にとって見えないトラブルの元と言えます。

雨の日のスリップ

低空気圧のタイヤは、接地面が過剰に広がるため、水はけが悪くなり「ハイドロプレーニング現象」が起こりやすくなります。これはタイヤが水膜に乗り、路面との接地を失う現象で、雨天時の事故原因のひとつです。

適度な空気圧を保つことで、水はけ性能が維持され、雨の日でも安定したブレーキングとハンドリングが可能になります。梅雨や台風シーズンには特に重要なポイントです。

空気圧が高すぎる場合の影響

空気圧が高すぎると、タイヤが硬くなり乗り心地が悪化し、タイヤ損傷のリスクも上昇します。

乗り心地悪化

空気圧が高すぎるとタイヤが硬くなり、路面からの衝撃を吸収しにくくなるため、段差や凹凸で車体が大きく揺れます。これにより、乗員の快適性が損なわれ、長距離ドライブが疲れやすくなります。

また、サスペンションへの負担も増すため、車両全体の耐久性にも悪影響が出る可能性があります。快適性と耐久性の観点からも、空気圧は高すぎてもいけません。

タイヤ損傷の恐れも

高過ぎる空気圧は、タイヤの中央部分だけが設置し、局所的な摩耗(センター摩耗)を引き起こします。さらに、路面の小さな異物や段差がタイヤを直撃しやすくなるため、パンクやサイドウォールの亀裂など損傷リスクが増加します。

とくに段差の多い道路や未舗装路では、空気圧の調整がより重要です。

季節ごとに変わる?空気圧の注意点

気温の変化によって、タイヤの空気圧も変動します。夏と冬では、タイヤ内部の空気が膨張・収縮するため、季節に応じた空気圧管理が必要です。

また、スタッドレスタイヤを装着する冬場には、別途注意点も存在します。以下で詳しく解説します。

冬と夏で空気圧は変えるべき?

結論から言うと、気温に応じて空気圧の確認・調整が必要です。

気温が下がると、空気圧が収縮しタイヤの空気圧は自然に低下します。一般に、気温が10℃下がると空気圧は約10kPa下がると言われています。

つまり、冬は空気圧が不足しがちになるため、若干高めに設定しても問題ありません。

反対に、夏は気温上昇により空気が膨張し、空気圧が上がります。極端に高くなるとタイヤが硬くなりすぎて、乗り心地や安全性に影響を及ぼします。したがって、夏は上昇分も加味して調整することが重要です。

季節ごとに以下のタイミングで空気圧チェックを行いましょう。

・冬の始まりと終わり

・夏本番前

・スタッドレス⇔ノーマルへの交換時

スタッドレスタイヤの空気圧調整のポイント

スタッドレスタイヤは構造上、ノーマルタイヤより柔らかくできており、たわみやすいのが特徴です。そのため、空気圧が低いとさらにたわみが増し、操縦安定性や制動距離に悪影響が出ます。

以下のような注意点を押さえておきましょう。

・スタッドレス装着時は10~20kPa高めに設定する

・特に積雪地・寒冷地では、最低でも月1回の空気圧チェック

・高速道路走行前は必ず点検し、バーストリスクを減らす

さらに、スタッドレスタイヤは早期摩耗を防ぐためにも、適正空気圧管理が欠かせません。メーカー指定よりやや高めに設定しておくと安心です。

ハスラーの空気圧の自然低下に備えたメンテナンス

空気は自然に抜けていくため、定期的なメンテナンスが必要です。ハスラーに限らず、軽自動車のタイヤでも自然減少が起こります。

ここでは、自分でできる空気圧の調整や点検方法、便利な道具、ガソリンスタンドでのコツまで詳しく紹介します。

空気圧の調整に必要な道具

自宅や出先で空気圧をチェック・調整するには、以下の道具があると便利です。

| 道具 | 用途 |

| タイヤ空気圧ゲージ | 現在の空気圧を正確に測定 |

| 電動エアコンプレッサー | 家庭用コンセントや車載電源で使用可能 |

| エアタンク(空気ボンベ) | ガレージ利用者向け。大量の空気補充に対応 |

| デジタルゲージ付き空気入れ | 圧力表示が見やすく、正確な調整が可能 |

これらはカー用品店やネット通販でも購入できます。車に常備しておくと緊急時も安心です。

空気圧チェックの頻度

JATMA(日本自動車タイヤ協会)によると、空気圧が月1回のチェックが推奨されています。なぜなら、タイヤの空気圧は自然に抜けていき、1ヵ月で10~20kPa程度低下することがあるためです。

特に以下のようなタイミングでは必ずチェックしましょう。

・長距離ドライブ前

・高速道路を走行する前日

・タイヤ交換時(ノーマル⇔スタッドレス)

・気温の変化が激しい時期

適当なチェック頻度を守ることで、事故やタイヤの偏摩耗を防止できます。

空気圧の点検の仕方・入れ方

空気圧の点検と補充は、以下の手順で行います。

1.車を水平な場所に停車し、エンジンを切る

2.タイヤのバルブキャップを外す

3.空気圧ゲージをバルブに差し込む

4.圧力を確認し、必要に応じて補充または排気

5.再度測定し、指定圧に調整する

6.バルブキャップを締め直す

補充時の注意点

・走行直後は避け、タイヤが冷えている状態で行う

・目視では空気圧の正確な判断ができないため、必ずゲージを使う

空気圧を入れる場所

空気圧を補充できる主な場所は以下の通りです。

・ガソリンスタンド:無料で利用できる場所が多い

・カー用品店:整備士に相談できる

・自宅(電動コンプレッサー使用):DIY志向の方におすすめ

・ディーラーや整備工場:車検や点検のついでに依頼

初心者の方は、最初はガソリンスタンドでスタッフに相談しながら調整すると安心です。

空気圧の自然低下に備えた窒素ガスの充填

タイヤに充填する空気を「窒素ガス」に変えると、空気圧の自然低下を抑える効果があります。窒素は酸素よりも粒子が大きく、ゴムの隙間から抜けにくい特性があるためです。

メリット

・空気圧が安定しやすい

・タイヤの温度上昇を抑制

・錆や腐食のリスクが低い(ホイール保護)

費用は1本あたり500~1,000円程度ですが、長期的にはタイヤ寿命や燃費改善にも貢献します。

バルブ・キャップの点検

空気圧管理では、バルブやキャップの劣化にも注意が必要です。バルブはゴム製のため、経年劣化でひび割れたり、空気漏れの原因になります。

チェックポイント

・バルブから「シューッ」という音が出ていないか

・キャップが紛失していないか

・バルブの根本にひび割れや変色がないか

車検時やタイヤ交換時にバルブも同時に交換しておくと安心です。

ガソリンスタンドでの空気圧チェックのコツ

ガソリンスタンドの空気入れを使う際は、以下の点に注意しましょう。

・冷えた状態で測定する(走行後は圧が上がっている)

・指定空気圧をメモして持参する

・スタッフに確認しながら作業する(慣れないうちは任せるのも可)

また、最近ではデジタル式の空気圧補充器が導入されており、圧力表示も見やすくなっています。「自動停止機能」付きのモデルも増加中なので安心して使えます。

タイヤの空気圧チェックとあわせて確認しておきたいポイント

空気圧だけでなく、タイヤ全体の状態にも注意を払うことが大切です。以下では、空気圧チェックのついでに確認しておくべきポイントを詳しく紹介します。

これらを習慣化することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

タイヤの空気圧と一緒に確認しておきたいこと

以下のポイントも空気圧チェックと一緒に確認しましょう

・タイヤの溝の深さ

・ホイールやタイヤ側面の損傷

・バルブの劣化

・スペアタイヤの状態

タイヤの溝の状態をチェック

タイヤの溝が浅くなると、排水性が低下しスリップの原因になります。JIS規格では、残り溝が1.6mm未満になると「使用限界」とされており、スリップサインも出現します。

タイヤゲージを使用し、以下の基準でチェック

・4mm以上:良好

・2~3mm:要注意

・1.6mm以下:即交換

とくに雨天や雪道の走行前は必ず確認しましょう。

タイヤとホイールの見た目を点検

以下の症状があれば要注意です。

・ホイールにヒビ、変形、ガリ傷

・タイヤの側面にふくらみ(バルジ)

・カーカスが見えるような深い傷

これらは走行中のバーストや空気漏れの原因になります。少しでも異常を感じたら、タイヤ交換や修理を検討してください。

バルブの傷み具合を確認

バルブのゴム部分は、紫外線や熱により劣化しやすいため、定期的な点検が必要です。劣化が進むと空気漏れを引き起こし、空気圧の維持が困難になります。

3年以上使用している場合は、タイヤ交換時に同時交換が望ましいです。

スペアタイヤの状態も忘れずに確認

スペアタイヤも放置していると、空気圧が低下し役に立たないことがあります。非常用タイヤだからといって、メンテナンスを怠ってはいけません。

・空気圧が基準値にあるか

・タイヤのひび割れや変形がないか

・使用期限が過ぎていないか

ハスラーの空気圧に関するご相談は軽の森へ!

ハスラーの空気圧管理は、安全・快適なカーライフに欠かせない基本メンテナンスです。

この記事では、空気圧の重要性や季節ごとの調整方法、メンテナンスのポイントまで詳しく解説しました。

とはいえ、「自分でチェックするのは不安」という方も多いでしょう。その場合は、プロの整備士が常駐する軽自動車専門店「軽の森」へお気軽にご相談ください。

皆さまからのお問い合わせ・ご予約を心よりお待ちしております。

出典・画像引用

スズキ(ハスラー)